使われるAIソフトウェアの条件~現場理解から逆算するUX×要件定義のリアル~

AVILENのデータサイエンティストの野口です。これまで、AI画像処理×業務効率化を中心に、エンジニア兼プロジェクトマネジメントを担当。大手製造業を中心に、大型建造物の損傷検知AI、電材設計図の自動解析・見積もりシステムなどの要件定義・設計・開発・現場導入など幅広いデリバリ経験を持っています。

このように、AI開発に携わる中で多くのプロジェクトを経験してきました。その中には、技術的には十分な精度を実現しながらも、現場では思うように使われなかったケースも少なくありません。

そうした経験を通じて、次第に明確になってきたのが、「高精度なAIだけでは、現場定着には至らない」という事実です。

AIが業務の中で使われ続けるかどうかを分けるのは、アルゴリズムの性能だけではありません。ユーザーがそのAIをどう理解し、どのタイミングで、どんな判断材料として使うのか——その体験全体、つまりUX設計が大きく影響します。

本記事では、私自身がAIソフトウェアの開発・導入に関わる中で得てきた知見をもとに、「使われるAIソフトウェア」を成立させるためのAI機能とUX設計の関係性について整理します。

※本記事は、2025年12月3日に開催されたグッドパッチ共催ウェビナー「AIソフトウェアの本質はUXにある──技術と体験をつなぐ志向とは」の内容をもとに再構成しています。

目次

高精度AIが教えてくれた、UX設計の重要性

私はこれまで、大手製造業様向けにAIを活用した業務効率化システムの導入を、要件定義から設計・開発、現場導入まで一貫して担当してきました。

既存業務の高度化はもちろん、新規事業の立ち上げや、お客様に寄り添ったAI技術のアドバイザリーなども務めています。特に、抽象的な要望を実装レベルに落とし込み、プロジェクトを推進することを得意としています。

※ちなみに、私たちAVILENはAI戦略の策定からソリューション開発、そしてAIを使いこなすための組織開発まで、3つのサイクルを回して企業様のAI導入を推進しています。

- AI戦略:業務のどこにAIを使えば最も効果が出るかを見極め、戦略を立案します。

- AIソリューション:戦略に基づいて決定した施策を、実際に開発します。

- 組織開発:開発したAIを現場が使いこなせるよう、AIの仕組みを理解していただくための講座などを通じて組織作りを支援します。

図面解析プロジェクトから得た「AI×UX」の学び

まず、私たちが手掛けた大手建設業界での実例をご紹介します。

このプロジェクトでは、お客様の見積もり業務が課題でした。お客様からいただいた大量の図面から品番や数量を手作業で拾い出し、それを見積もりシステムに入力して単価を検索し、積算するという作業が、属人的かつ非効率になっていたのです。

そこで私たちは、図面をアップロードするとAIが自動でデータを解析し、品番を98%という高精度で拾い出すWebアプリを開発しました。これにより、人手作業が大幅に削減され、見積もり作成のスピードが向上しました。この業界では見積もりの速さが受注確度の向上につながるというデータもあり、工数削減だけでなく売上向上にも貢献するという副次的な効果もありました。

しかし、98%の精度を達成しても、残りの2%は人が修正する必要があります。その際にUI/UXが洗練されていなければ、「AIは使えない」という評価につながりかねません。この事例から得られた最大の学びは、「AIの解析結果をユーザーが理解し、簡単に修正できるUX設計」が成功の鍵であることでした。

使い続けられるUXの”間”を探す

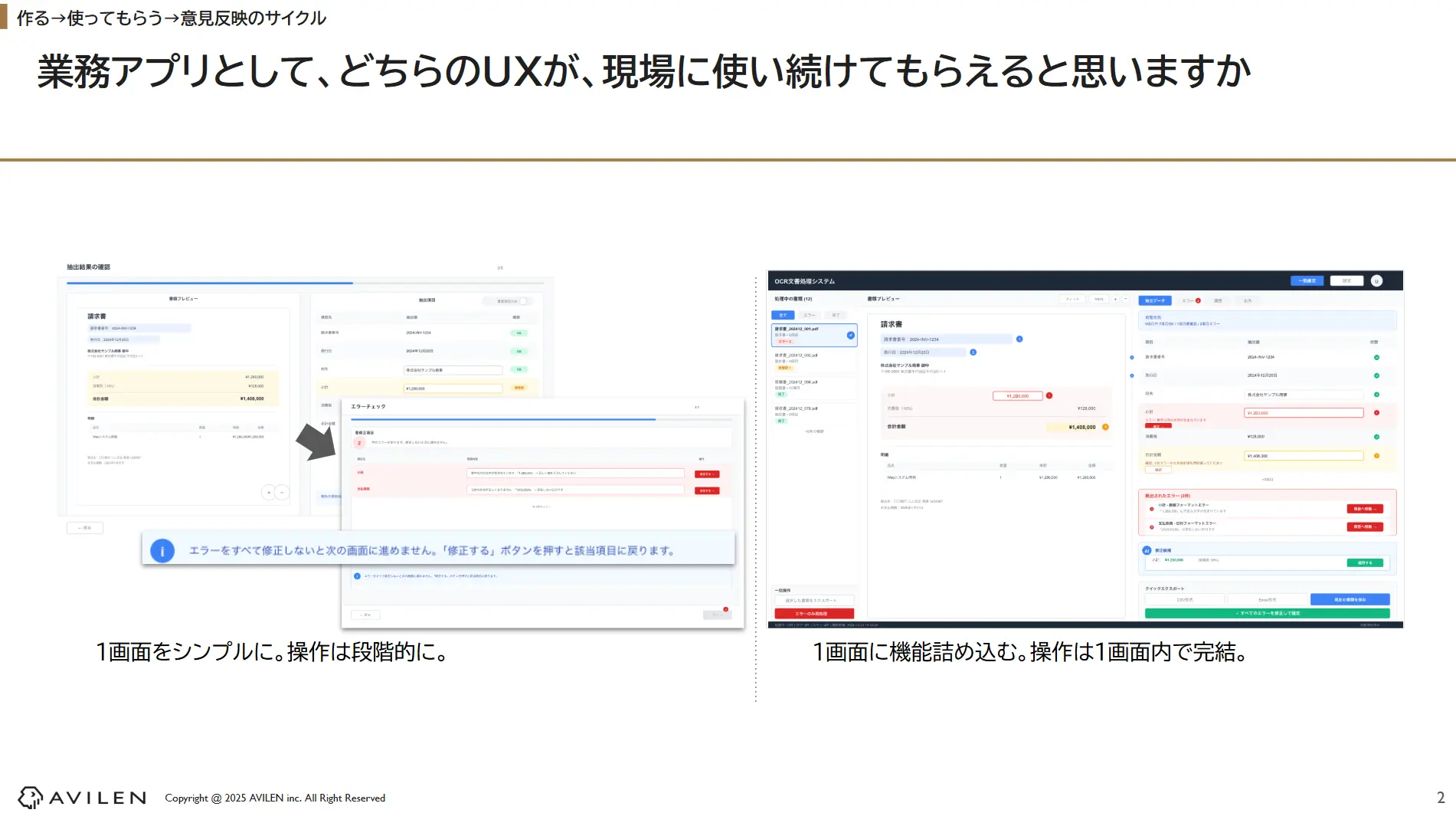

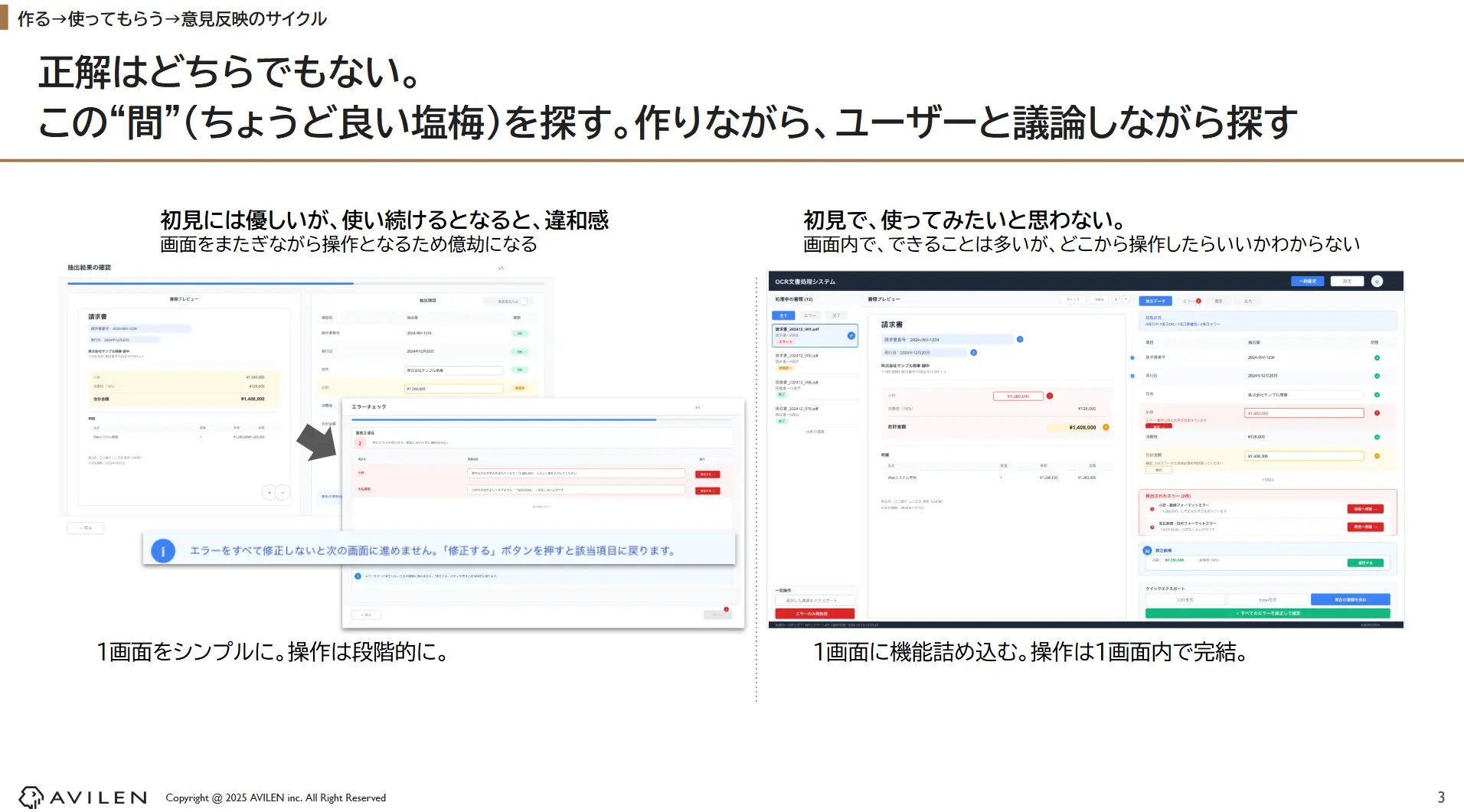

突然ではありますが、例えば業務アプリのUXを考えるとき、どちらが良いと思いますか?

- 左:1画面をシンプルにし、操作を段階的に進める方法

- 右:1画面に機能を詰め込み、すべての操作を完結させる方法

私が学んだ結論は、「どちらも正解ではない」ということです。左のUIは初見には優しいですが、使い続けるとボタン操作や画面遷移、視線の移動が増えてしまい、億劫になるリスクがあります。

一方、右のUIは熟練者にとっては効率的かもしれませんが、初見では使う気になれません。どちらにも一長一短があるため、本当に大事なのは、この”間”をユーザーと議論しながら探していくプロセスなのです。

「作る → 使ってもらう → 意見を反映する」サイクルが、AIを現場に根づかせる

この「ちょうど良い間」を見つけるために、私たちのAIソフトウェア開発は、主に「POC」「要件定義」「MVP開発」「本番開発」というステップで進めます。

Step1:PoC ― 精度への不安を潰すフェーズ

最初のPoCでは、UIや業務フローよりも前に、コアとなるAIがどこまでの精度を実現できるのかを検証します。

ここで重要なのは「完璧な精度」を目指すことではなく、業務で使う前提に立てるかどうかの見極めです。この段階で精度に大きな不安が残る状態のまま次に進むと、後工程すべてが不安定になります。

そのためPoCは、「作れるか」ではなく「使う議論ができるレベルか」を確認する工程だと捉えています。

Step2:業務要件整理・機能設計 ― 効果を出すための“割り切り”

次に行うのが、現場ヒアリングを通じた業務要件整理と機能設計です。

ここで意識しているのは、必要十分なシンプルさです。

AIプロジェクトでは、要望をすべて盛り込もうとすると、画面もロジックも複雑化し、結果として誰も使わないものになりがちです。

そのため、「効果を出すために本当に必要な業務範囲はどこか」「AIに任せる判断はどこまでか」を明確にし、あえて削る設計を行います。

Step3:MVP開発・現場検証 ― 不確実性と向き合う

そして最も重要視しているのが、このMVP(Minimum Viable Product)開発です。

MVPは「不確実なものを残したまま、とりあえず試すフェーズ」ではなく、PoCや要件定義の段階で可能な限り不確実性を潰し、FIXした前提を実際の現場に当てて検証する工程だと捉えています。

AIプロジェクトでは、「MVPだからまずは作ってみる」という進め方を取るケースも少なくありません。

しかし、前提条件が曖昧なまま作ってしまうと、どこが良くてどこが悪かったのか分からず、検証結果自体がブレてしまいます。

そのうえでMVPでは、一度FIXした設計をベースに、「作る → 使ってもらう → 意見を反映する」サイクルを回すことに集中します。

ここで確認したいのは、仕様や設計が理論的に正しいかどうかではなく、現場で本当に機能するかどうかです。

- 想定していた業務フローは、無理なく回るか

- ユーザーはAIの結果を自然に理解できるか

- 修正や判断の負荷は、実務として現実的か

こうした点は、実際に使ってもらって初めて見えてきます。

だからこそMVPは、「考え直す場」ではなく、「確かめ、磨いていく場」として位置づけています。

この工程を通じて、ユーザーの使いやすさと実際のプロダクトのズレを一つずつ解消していくことが、結果的に“使われ続けるAIソフトウェア”につながっていきます。

Step4:本番開発・本格導入 ― 学びを反映した実装へ

MVPで得られたフィードバックをもとに、本番開発・本格導入へと進みます。

この段階では、すでに「どうすれば使われるか」「どこで迷うか」がある程度見えているため、UX設計とAI機能が噛み合った状態で開発を進めることができます。

結果として、導入後に「思っていたのと違う」「現場に合わない」といったズレが起きにくくなります。

このプロセス全体を通じて私たちが探しているのは、AIと人の役割分担の“間”です。精度を上げること自体が目的ではなく、業務の中で自然に使われ、判断を支える存在としてAIを設計する。

そのために、このサイクルを繰り返し回し続けることが、使われるAIソフトウェアへの最短距離だと考えています。

なぜUXが重要なのか

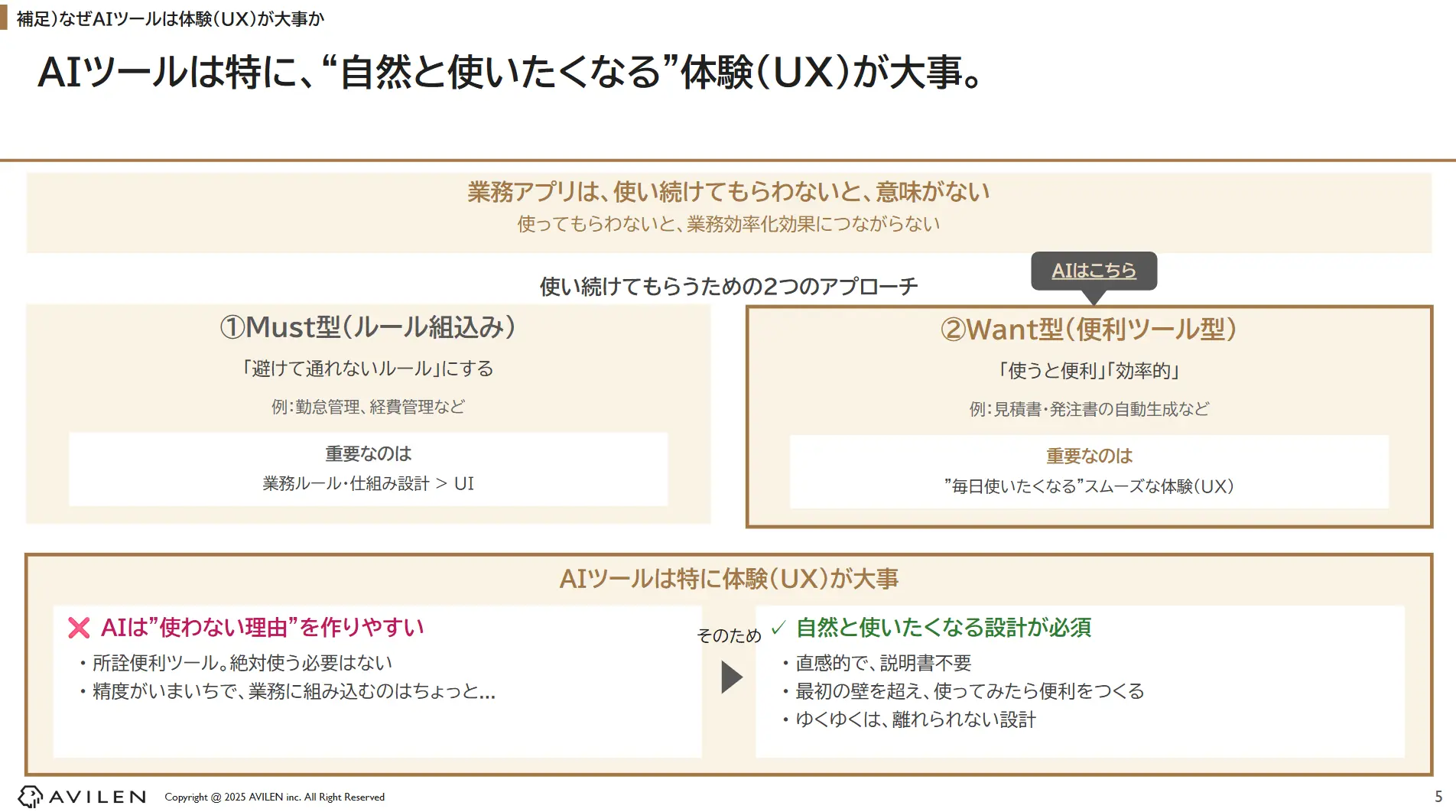

そもそも、なぜAIツールにUXが重要なのでしょうか。私は、業務アプリには2つのタイプがあると考えています。

①Must型

一つ目は、「使わざるを得ない」状態を作るMust型のアプローチです。たとえば勤怠管理や経費精算のように、通らなければ業務が進まない仕組みとしてAIやシステムを組み込むケースです。

この場合に重要なのは、AIそのものの使い心地というよりも、業務ルール・仕組み設計とUIです。多少使いづらくても、「使わないと仕事が終わらない」ため、定着しやすいという特徴があります。

②Want型

もう一つが、Want型、つまり「使うと便利だから使われる」アプローチです。見積書作成や発注書の自動生成など、使うかどうかがユーザーの判断に委ねられるツールがこれに当たります。

このタイプのAIツールで最も重要なのは、毎日使いたくなるスムーズな体験(UX)です。

少しでも手間が多い、分かりにくい、信用しきれないと感じられると、簡単に「使わない理由」が生まれてしまいます。

直感的で説明書が不要であり、使ってみたらその便利さが実感でき、ゆくゆくは離れられない存在になる。そんなUXを設計することが、AIソフトウェアを成功させる鍵となります。

自然と使いたくなるUXをどう作るかという点において、意識しているポイントはシンプルです。

- 直感的で、説明を読まなくても使える

- 最初の一歩のハードルが低く、「試してみよう」と思える

- 一度使うと、「次も使おう」と感じる小さな成功体験がある

- 使い始めたあと、できるだけ離脱しづらい設計になっている

AIの価値は、裏側のアルゴリズムではなく、ユーザーが価値を実感する瞬間にあります。AIツール開発においては、精度向上と同じか、それ以上にUX設計が重要だと考えています。

自然な体験のために、「視認性」と「機能性」のちょうど良い塩梅を探る

ここまで見てきた通り、AIソフトウェアが現場で使われ続けるかどうかは、技術的な精度だけで決まるものではありません。

むしろ重要なのは、使われ続けるAIこそが、企業の競争力そのものになるという点です。

AIを現場に定着させるためには、「精度を上げる」ことと同時に、「どう体験させるか」を設計する必要があります。

特に意識すべきなのが、視認性(わかりやすさ・直感性)と機能性(高度な処理・複雑な機能)のバランスです。

機能を詰め込みすぎれば、画面は複雑になり、ユーザーは迷います。一方で、視認性だけを優先しすぎると、AIとしての価値や効果が十分に発揮されません。

自然な体験を生み出すには、この二つの間にある「ちょうど良い塩梅」を探り続けることが欠かせません。

私がAI開発に携わる中で強く感じているのは、最初のアクションが極めて重要だということです。どの業務にAIを導入し、どんな成果を目指すのか。その解像度が低いままでは、どれだけ良いAIを作っても使われません。

今後の展望:人中心UXからAI中心UXへ

近年、AIができること、そしてその精度は急速に向上しています。特定の分野では、人の正確性やスピードをすでに超えつつあるのも事実です。

その結果、AIを「業務の一部を補助するツール」として無理に組み込むのではなく、AIを中心に据えてオペレーションそのものを再設計するというアプローチも現実的になってきました。

このとき、UXの前提も変わります。従来の「人中心UX」では、すべての判断や操作の起点が人にありました。一方で、AI中心のオペレーションでは、ユーザー(主体)が人からAIへと移行します。

だからこそ今後は、AIが判断し、AIが提案し、人はそれを理解・承認・修正する——そうした前提に立った、AIが扱いやすいUX設計が求められるようになります。

AIソフトウェア開発は、もはや「精度を競うフェーズ」から、「どう使われるかを設計するフェーズ」へと移行しています。

視認性と機能性のバランスを取りながら、AIと人が自然に協働できる体験をどう作るか。その問いに向き合い続けることが、これからのAIプロダクトにとって最も重要なテーマだと考えています。

記事の筆者

株式会社AVILEN データサイエンティスト

AI画像処理×業務効率化を中心に、エンジニア兼プロジェクトマネジメントを担当。大手製造業を中心に、大型建造物の損傷検知AI、電材設計図の自動解析・見積もりシステムなどの要件定義・設計・開発・現場導入など幅広いデリバリ経験を持つ。その経験とノウハウをもとに、帳票処理AIエージェント『帳ラク』の立ち上げにも従事。