ベルシステム24×AVILENが語る、“AI×人”が拓くBPOの未来|「Gartner® IT Symposium/Xpo™2025」登壇レポート

株式会社AVILENは2025年10月28日(火)〜30日(木)、パシフィコ横浜ノースにて開催の「Gartner® IT Symposium/Xpo™2025」に出展。同イベントの初日に、代表取締役・高橋光太郎が登壇し、国内最大規模のコンタクトセンター・BPOのリーディングカンパニーである株式会社ベルシステム24の執行役員 兼 デジタルCX本部 本部長・加藤寛氏をお迎えし、デジタルCX本部が推進するAI・データ活用の取り組みや、人とテクノロジーを融合させた次世代CXが切り拓くBPOの未来について伺いました。

生成AIや対話型AIの進化により、AIは単なるツールではなく「エージェント」(※)として業務プロセスを担えるようになりつつあります。

こうした変化の中で、従来のBPOも効率化の枠を超え、AIと人が融合する「AI BPO」という新たなビジネスモデルやプロセスが求められています。 さらに顧客接点は、これまでの「人が応対する場」から「人とAIが共創する場」へと大きくシフトしており、企業はビジネスプロセスを再設計する局面に立たされています。

本記事では同セッションで語られた主な内容をレポートします。

(※)AIエージェントについて詳しく知りたい方はこちら:AIエージェントとは何か?定義、仕組み、導入メリットから未来予測まで解説

【参考】「生成AI Co-Creation Lab.」は、ベルシステム24が運営する生成AIの共創・実証に関する情報サイトです。コンタクトセンターを中心に、AIと人が協働する業務改革の取り組みを発信しています。

目次

5年後、人間のみの仕事は15%減る―AI前提のビジネスモデル

まず高橋は、AIを前提としたビジネスがどうなっていくかについて解説しました。

AIの技術進化は目覚ましく、2025年は中国の「DeepSeek-R1」や「ChatGPT DeepResearch」の登場、Googleの「Veo 3」による高品質な動画生成などがありました。

これまではインターネットに接続されているだけでしたが、MCPという枠組みによってAIがあらゆるソフトウェアと連携する第一歩が見えました。7月には「ChatGPT Agent」、8月には「GPT-OSS」が登場し、私たちのPCでもChatGPTが動作するようになりました。さらに9月末から10月上旬にかけては、ChatGPTが買い物代行を行うインスタントチェックアウト機能や、ChatGPTがアプリ化される「App in ChatGPT」、そのための開発キットもリリースされました。

これらはまだ初期段階ですが、私たちのあらゆる活動にAIが深く関わるようになる兆候です。特に買い物の場面では、人間が見きれないほどの情報をAIエージェントが処理できるようになり、これまでよりもはるかに大量のデータや情報が飛び交う世界へと変化しています。

世界経済フォーラムのレポート(※)によれば、5年後には人間のみが行う仕事の割合は15%減少すると予測されています。

(※)世界経済フォーラム「The Future of Jobs」レポート

また、AVILEN社内でも数年以内にAIエージェントの数が社員IDの数を超えると見込んでおり、AIエージェントが働きやすいような環境を作るために、データ基盤に投資しています。

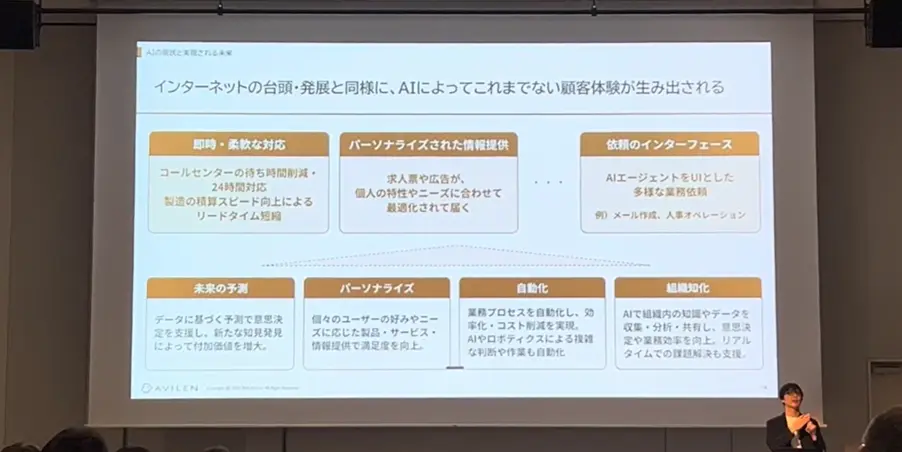

そもそも、AIが持つ強みは、以下の4つに集約されます。

- 未来の予測

- パーソナライズ(一人ひとりに違うものを生成)

- オペレーション自動化

- 組織知化(個人の知見を組織の知へ)

これらの強みにより、「意思決定の行動化」「プロセスの簡素化」「サービスの付加価値向上」という3つの変化が起きると高橋は指摘します。

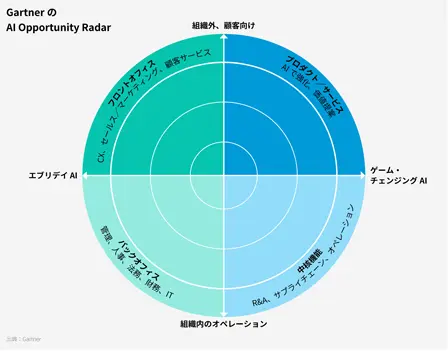

AI施策を整理するフレームワークとして、高橋はGartner社が提唱する「The AI Opportunity Radar」を紹介しました。これはAIの活用法を「Everyday AI(日常業務の改善)」と「Game-Changing AI(ビジネスモデルの変革)」、そして「社内向け」と「社外向け」の4象限で整理するもので、高橋は以下と紹介しました。

- Everyday AI

バックオフィス(人事・法務)やフロントオフィス(営業・CS)など、どの組織にも存在する定型業務をAIで効率化します。例えば、営業では商談履歴から提案を自動生成したり、HRでは採用や評価のオペレーションを自動化したり、CSでは顧客対応のデータをサービス改善に活かしたりすることで、コスト削減やスピード向上を実現します。

- Game-Changing AI

R&Dやサプライチェーンといった企業の中核機能や、製品・サービスそのものをAIで変革します。自動倉庫やAIによる見積もりシステム、AI前提の会計システムなどがその例です。インパクトは大きいものの、難易度も高くなります。

高橋は、AI導入のセオリーとして「まずはバックオフィスから始め、次にフロントオフィス、そして中核機能やプロダクトへと進めていく」という順番を推奨しました。

AI導入成功の鍵は「プロセスの再設計」「データ」「人材」

多くの企業が社内チャットGPT環境の構築や、オペレーションのごく一部へのAI導入に留まり、十分なROI(投資対効果)を得られていないのが現状です。高橋は、AI前提のビジネスを成功させるポイントとして、以下の3つを挙げました。

1. 根本からのプロセス再設計

AIのミス(ハルシネーションなど)がなくなることは原理上ありえません。そのため、「AIはミスをする」という前提で、その特性を活かしたプロセスを根本から再設計する必要があります。部分的にAIを導入するのではなく、リスクを許容できるかを判断した上で、全体最適を図ることが重要です。

2. 使えるデータ

「データはあるが使えない」という企業は非常に多いです。データが価値に変わる仮説を持っているか、そしてマスターデータマネジメントが整備され、事業部を横断して使える形になっているかが鍵となります。

3. 事業部門を巻き込んだ人材育成

AI専門のCOE(Center of Excellence)組織を作ることは重要ですが、それだけでは不十分です。最終的にAIを運用する事業部門を巻き込み、当事者意識を持たせなければ、変革は頓挫してしまいます。

【対談】ベルシステム24・加藤氏と語る、BPO事業とAIの未来

セッション後半では、ベルシステム24の執行役員・加藤氏も登場。高橋との対談が行われました。BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)事業の最前線でAI活用を推進する加藤氏の視点から、AI変革のヒントが語られました。

AIと人が協働する上でのポイント

最初のテーマは「AIと人が協働するビジネスをつくる上でのポイント」。

加藤氏は2つの点を挙げました。

一つ目は、AIの性能を数値化し、議論の解像度を上げること。

例えば、AIによる要約精度が90%だった場合、「100%ではないから使えない」と判断するのか、「90%もできるなら十分だ」と捉えるのか。

これまで感覚的に評価されてきた業務の品質を数値で見ることで、事業としてAIをどう扱うべきかという本質的な議論が可能になります。

二つ目は、AIを「人」と同じように捉えることです。

現在、あるサービスで自動化に取り組んでいますが、自動化で回答を出す際に不安があると思います。生成AIは答えが最初から分かっているわけではなく、様々な局面でどう回答するかが課題です。100件回答できても、101件目が回答できるかは永遠に終わらない問いです。

コンタクトセンターのBPOとして、コールセンターはゼロから立ち上げ、オペレーターの試験も行い、問題なくスタートさせます。しかし、想定外のことも発生するため、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月かけてアジャストし、完璧なものにしていきます。

加藤氏は「生成AIもこれと全く同じ」と語り、最初から完璧を求めず、運用しながら改善していく前提でスタートを切ることが重要だと述べました。

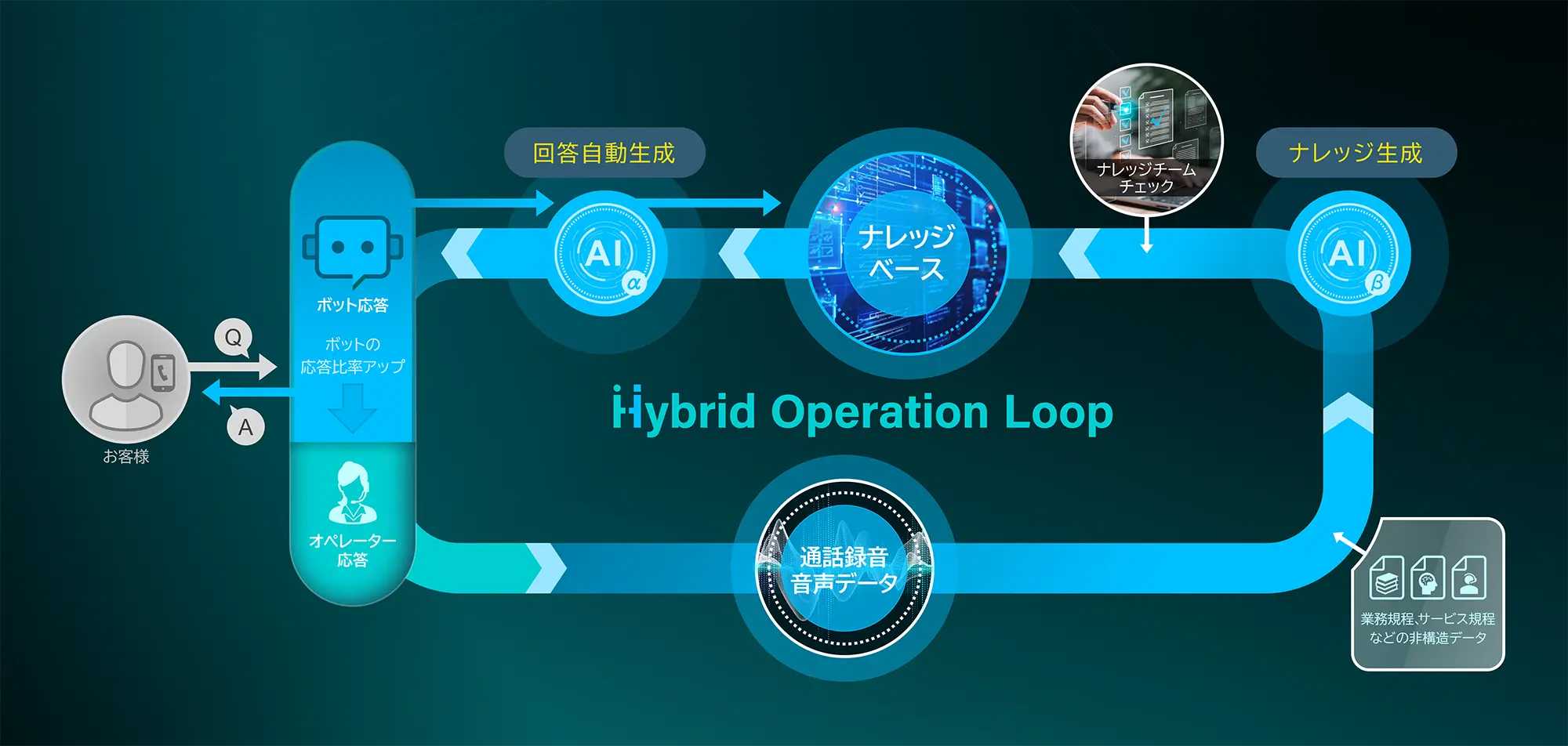

自社のビジネスを変革。「ハイブリッドオペレーションループ」構想の真意

ベルシステム24では、人とAIが協働する「ハイブリッドオペレーションループ」という構想を推進しています。この取り組みの背景には、同社の事業成長に対する強い危機感があります。現在の3万人の従業員で1500億円のビジネスを、人を2倍の6万人に増やして3000億円にするというモデルには限界があります。

加藤氏は「この取り組みは、自分たちの変革でもある」と語ります。AIによる自動化は、既存のBPO事業を脅かす可能性もありますが、時代の流れの中で誰かがやるのであれば、自らが主導すべきだという覚悟がうかがえます。

この構想の核心は、回答精度を上げるための「ナレッジマネジメント」にあります。AIが正しい回答を生成するためには、参照するデータやナレッジが常に最新かつ正確でなければなりません。この「ナレッジを新鮮に保ち、アップデートし続ける仕組み」を人とAIが協働で運用していくことこそが、本質的な業務プロセスの変革に繋がると加藤氏は強調しました。

「まず一歩踏み出すことが重要」。AI活用、最初に取り組むべきこと

最後に「生成AIを活用していくにあたり、どんなことに取り組むべきか」という問いに対し、加藤氏は「やってみなければわからない世界もある」と前置きした上で、いくつかの重要な視点を共有しました。

データ基盤の整備は必要ですが、理想を追い求めすぎてもいけません。「正しくやらなければいけない領域」と「不完全でも進めて良い領域」を見極め、優先順位をつけることが大切です。

そして何より、「AI導入が目的化しないように、目的を明確にすること」「それをグリップできるトップがいること」が不可欠だと述べました。

この両輪を回しながら、「机上の空論で考えるよりも、まずやってみることで視界が広がる。不安もあるが、一歩足を踏み出すことが重要だ」と締めくくりました。

「データとアルゴリズムで人類を豊かにする」―AVILENの挑戦

高橋はまた、AVILENについても参加者に説明しました。

AVILENは「データとアルゴリズムで人類を豊かにする」を存在意義に掲げています。この背景には、日本の最重要課題の一つである「労働人口の減少」と、「AIという人間以外が意思決定を行うツールの登場」という2つの大きな変化があります。これらを前提にビジネスプロセスやモデルを変革し、新しい価値を生み出すことを目指しています。

同社の事業は、データとAIを活用して企業の変革を支援することであり、大きく3つの領域に分かれています。

1. AI技術実装: 個社ごとに最適化されたAIシステムを開発・提供。プロセスを重視する日本のビジネス文化に合わせ、柔軟に変化し続けるAIシステムを構築します。

2. デジタル組織開発: 950社以上の支援実績から、AI導入だけでは変革は成し遂げられないという課題認識のもと、人材育成や組織作りに注力しています。

3. AI戦略コンサルティング: 「AIで何をするのか」「社内のガバナンスをどう構築するか」といった上流の戦略策定を支援します。

同社の強みは、優秀な人材を集める力にあります。8年間運営してきたAI技術者コミュニティ「AVILEN DS-Hub」には、東京大学や東京科学大学をはじめ、様々な大学・大学院でAIを研究する学生が毎月何十人も応募。独自のテストで合格率6%以下に絞り込まれた優秀な人材が約400名所属しており、「日本で一番大きいAIの技術者プール」を形成しています。

また、人材育成においても、日本で最も有名なAI資格である「E資格」において9期連続で業界No.1の実績を誇り、ソフトバンクグループのAI人材育成も一部支援するなど、AIを作るだけでなく組織や人材まで一気通貫でカバーできる点が大きな強みです。さらに、有望なAI企業をM&Aによって仲間に加えることで、進化の速いAI領域において常に最先端の技術と知見を取り込み続けています。

※AVILENについてもっと詳しく知りたい方はこちら:

https://avilen.co.jp/service-introduction-materials/form/download/about-avilen/

GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally, and IT SYMPOSIUM/XPO is a registered trademark of Gartner, Inc. and/or its affiliates and are used herein with permission. All rights reserved.

記事の筆者

株式会社AVILEN マーケター

立命館大学文学部を卒業後、大手地方新聞社、ビジネス系出版社での編集、広告営業職を経てブレインパッドにマーケターとして参画。2020年にDX、データ活用をテーマにしたオウンドメディア『DOORS -BrainPad DX Media-』を編集長/PMとして立ち上げ、グロース。ブランディングとプロモーションを両立したコンテンツマーケティングで成果を上げ、2022年にグループマネジャーに昇進。2025年7月よりAVILENに参画。