P/Lに効くAI活用とは何か──AIエージェントがもたらす経営インパクト

大手コンサルティング会社・McKinseyが2025年に発表した調査によると、約8割の企業が生成AIを導入している一方で、同程度の割合が「収益面での有意な効果をまだ得られていない」と回答しています(Seizing the Agentic AI Advantage, 2025年6月)。

この事実は、多くの企業が直面しているAI活用の現実を浮き彫りにしています。多くの現場でAIは「効率化ツール」として導入されていますが、そのポテンシャルは損益計算書(P/L)に反映されることなく、埋もれてしまっているのが実情です。

AI、特にAIエージェントの真価は、単なる業務効率化に留まりません。それは、企業経営そのものの「制約」を解き放ち、事業構造を根底から再設計する力を持っています。

私たちAVILENは、この変革を「AIによる経営制約の緩和」と捉えています。AIがもたらす価値は、未来予測による意思決定の高度化、顧客一人ひとりに合わせたパーソナライズ、そして業務の自動化に留まりません。さらに重要なのが「組織知化」です。これまで個人の経験やノウハウに依存していた知見がAIに蓄積されることで、それは初めて企業が所有できる真の資産となるのです。これらの価値を最大化することが、「経営制約の緩和」に繋がります。

本稿では、AIエージェントがもたらす経営の未来と、その実現に向けた道筋について解説します。

※本稿は、2025年6月に開催されたウェビナー「AIエージェントで変わる企業経営の未来」の内容を再編集しております。

ウェビナーアーカイブ動画はこちらから視聴いただけます。

監修者

株式会社AVILEN データサイエンティスト

創業メンバーとしてAVILENに参画し、2021年から代表取締役に。 2023年にAVILENを東証グロースに上場。 東京大学大学院を修了し、機械学習による即時的な津波高予測の研究に従事。 金融データ活用推進協会標準化委員。

「企業を無限に拡張できるエンジン」としてのAI

AIは、これまで企業が抱えてきた「スケール」「スコープ」「ラーニング」という三大経営レバーの制約を同時に解放する可能性を秘めています。

これは、AIを「企業を無限に拡張できるエンジン」と捉え直すことで理解できます。

- スケール:組織規模とアウトプットの分離

従来、事業の成長は従業員数に比例していました。しかし、AIが業務の主体となる「AIファクトリー時代」では、ソフトウェアが業務を担うため、ほぼゼロの追加コストで顧客数や取扱件数を理論上無限に拡大できます。

例えば、Ant Financial社は米国最大手銀行の10倍以上の顧客を、10分の1以下の従業員数で対応しています。これは、かつて2,000人で行っていた取引審査を、わずか40本のアルゴリズムに置き換えたことで実現しました。

より身近な例で言えば、コールセンターのオペレーター業務が挙げられます。人が電話に出る限り、対応できる件数はオペレーターの人数に比例します。しかし、AIエージェントが一次対応を担うようになれば、理論上は1つのエージェントで1億人からの電話にも同時に対応可能です。事業規模が従業員数という物理的な制約から解放されるのです。

- スコープ:単一コアによる多事業展開

新規事業や海外展開では、従来、事業ごと・国ごとに組織を複製する必要がありました。しかし、AIを核としたデジタル・コアがあれば、それを多事業に横展開できます。Netflix社は、映像ストリーミングで培った推薦基盤(パーソナライゼーション基盤)を、モバイルゲームやライブイベントといった異なる事業領域にも活用し、事業スコープを指数関数的に拡大しています。

これもコールセンターを例に取ると、顧客対応を改善するために構築した「会話内容を分析し、対応を最適化するAI」のコア部分は、営業部門にも応用できます。商談内容を分析して営業担当者に有益な示唆を与えたり、類似案件を提示したりと、同じアルゴリズムを横展開することで、新たな価値創出が可能になります。

ラーニング:改善サイクルの超高速化

人の経験と勘に頼る改善サイクルは、週単位や月単位が限界でした。しかしAIは、「データ収集→アルゴリズム改善→実行→フィードバック」という学習ループを秒・分単位で回すことができます。

Netflix社が年間数千もの実験を回し、UIやレコメンドを時間単位で改善し続けているように、学習速度が桁違いに向上することで、他社には模倣できない顧客体験を構築できるのです。

コールセンターの例で考えても、その差は歴然です。新しい商品やサービスに対応するため、人間のオペレーターを訓練するには数週間を要します。しかしAIオペレーターであれば、新しいマニュアルを読み込ませるだけで、全てのAIが即座にアップデートされ、実戦投入が可能になります。この改善サイクルの速度こそが、決定的な競争優位性を生み出すのです。

なぜ生成AIはP/Lに登場しないのか?

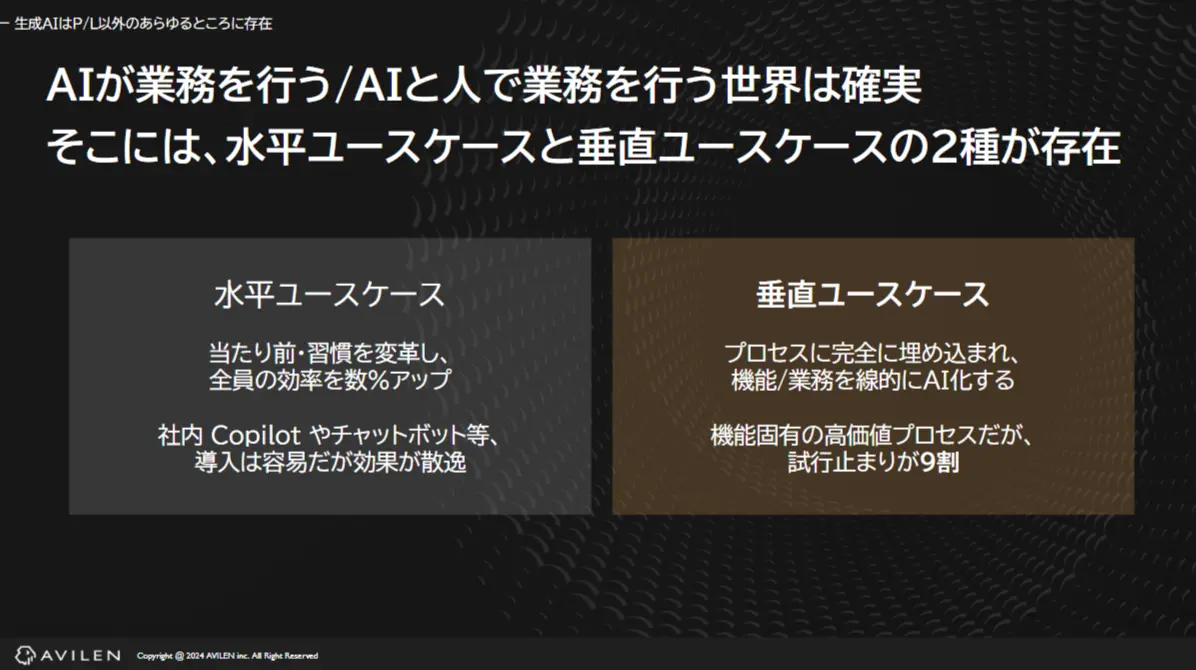

これほど大きな変革の可能性を秘めているにもかかわらず、なぜ多くの企業でAIはP/Lに貢献できていないのでしょうか。その原因は、AIの活用が「水平型ユースケース」に留まっていることにあります。

- 水平型ユースケース:社内CopilotやChatGPTのように、全社員が薄く広く利用し、個々人の生産性を数%向上させるものです。導入は容易ですが、効果が分散しやすく、経営インパクトに直結しにくいという特徴があります。

- 垂直型ユースケース:特定の業務プロセスにAIを深く組み込み、業務そのものを線的に変革するものです。例えば、営業部門で「セールスパートナーAI」が顧客の優先順位付けや類似案件の資料提供を行ったり、人事部門で採用のマッチングやオペレーションを自動化したりするケースがこれにあたります。

真に企業に価値をもたらすのは、特定の業務や課題に特化した「垂直ユースケース」です。

これは、単なる概念的な検証に留まらず、具体的な成果を生み出すことを目指します。しかし、この垂直ユースケースの実現は決して容易ではありません。多くの企業が試行錯誤を繰り返す中で、その過程で頓挫してしまうケースが非常に多いのが現状です。

実際に、AIや新しいテクノロジーを導入しようとするプロジェクトのほとんどがPoC(概念実証)の段階で終了してしまうとも言われています。これは、技術的なハードルの高さ、既存の業務プロセスとの整合性の問題、期待される効果と実際の効果の乖離、そして何よりも組織内の抵抗やリソース不足など、様々な要因が絡み合っているためです。PoCはあくまで概念が実現可能であるかを検証する段階であり、そこから実際の運用に至るには、さらに多くの課題をクリアする必要があります。

この高いPoC止まりの割合は、企業が新しい技術を導入する際の大きな障壁となっています。価値あるユースケースを見つけ、それを実現するためには、技術だけでなく、ビジネス、組織、そして人材といった多角的な視点からのアプローチが不可欠です。

AI活用の深化には3つの段階がある

P/Lへの貢献度が低いもう一つの理由は、多くの企業のAI活用が、変革の初期段階に留まっているためです。AIと業務プロセスの関わり方には、大きく分けて3つの段階があります。

- 段階1:生成AIによる支援

人間が業務プロセスの主体であり、AIはあくまでアシスタントです。例えば、コールセンターでオペレーターがマニュアルを検索したり、問い合わせメールの返信案を作成したりするのをAIが手伝うケースです。個人の効率は5〜10%向上しますが、業務全体の構造は変わらないため、インパクトは限定的です。多くの「水平ユースケース」は、この段階に該当します。

- 段階2:エージェントによる部分的な対応(最適化)

既存のワークフローの中で、特定のタスクをAIエージェントが自律的に実行する段階です。問い合わせチケットをAIが自動で分類して担当者に割り振ったり、頻出する簡単な質問にはAIが直接回答したりするケースがこれにあたります。業務プロセスの一部が自動化され、20〜40%の時間短縮が見込めます。

- 段階3:エージェント主体のプロセス再設計

AIエージェントの自律性を前提に、業務プロセスそのものを根本から設計し直す段階です。問い合わせの一次対応は原則として全てAIエージェントが行い、AIが対応できない複雑な案件のみを人間にエスカレーションするといったかたちです。

ここまで到達すると、解決時間は60〜90%短縮され、定型的なインシデントの8割を自動解決することも可能になります。

多くの企業は段階1で足踏みしており、段階2や3といった「垂直ユースケース」への移行に苦戦しています。この移行を阻む壁こそ、経営陣が乗り越えるべき課題なのです。

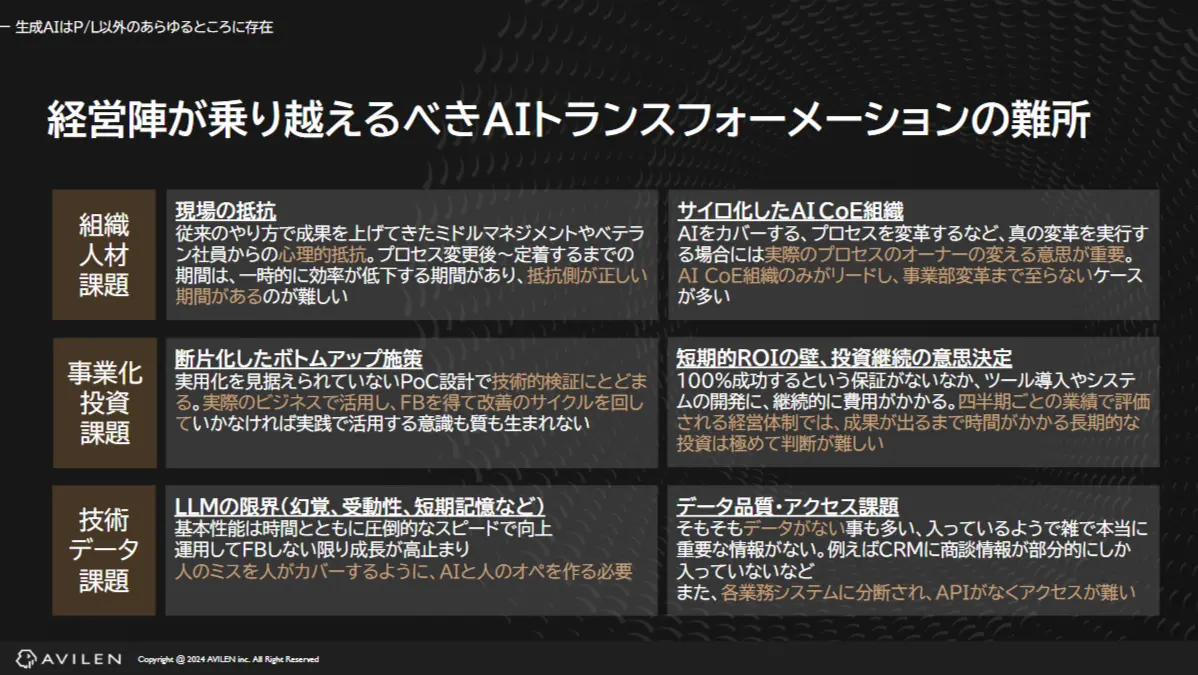

AI変革を阻む「非技術的な課題」

AI変革が進まない原因は、技術そのものよりも、組織や投資、データといった「非技術的な課題」に根差していることがほとんどです。

- 組織・人材の課題

従来のやり方で成果を上げてきた現場からの心理的抵抗は根強いものです。特に、AI導入直後は新しいオペレーションに慣れないため、一時的に効率が低下することがあります。この「抵抗勢力が正しく見える期間」が存在することが、変革を一層難しくします。

さらに、「AIがミスをしたら、結局人間が後始末をするのか」「自分の仕事を奪うかもしれないものを、なぜ支援しなければならないのか」といった反発も生まれます。

また、変革を推進するはずのAI CoE(Center of Excellence)組織が事業部から孤立する問題も深刻です。

CoEが主導してAIツールを開発しても、事業部は日々のKPI達成に追われており、「新しいツールを試す余裕はない」と導入を拒むケースが後を絶ちません。

CoEと事業部のトップ同士が、変革に対する責任と動機を共有できていないことが根本的な原因です。

- 事業化・投資の課題

実用化を見据えない断片的なボトムアップ施策が乱立し、大きな成果に結びつかない。また、AI投資は100%の成功が保証されているわけではなく、成果が出るまでに時間がかかります。

四半期ごとの業績で厳しく評価される経営体制の中では、短期的なROIが見えにくい長期投資の意思決定は極めて困難になりがちです。 - 技術・データの課題

LLMの幻覚(ハルシネーション)といった技術的な限界に加え、そもそもAIを動かすためのデータの問題も深刻です。データが存在すると思っていても、実際にはCRMに入力されている情報が営業担当者の主観に偏っていたり、重要な情報が欠落していたりと、品質が低くて使えないケースが多々あります。また、古い業務システムにデータが分断されており、APIなどがなくアクセス自体が困難な場合もあります。

これらの壁を乗り越えるには、経営層の強いコミットメントと、全社的な基盤整備が不可欠です。

成功への道筋:4つの基盤と5つのステップ

では、何から手をつけるべきなのでしょうか。

まず「AIが働ける環境」を整えることが重要だと考えています。それには4つの基盤整備が必要です。

1. 人材

誰にでも同じ教育を施すのではなく、資源配分を最適化します。

まず「経営層」がAIの可能性を自分ごととして捉え、意思決定できるようにする。

次に、事業部門で実際にプロセスを変革する「変革人材」にAIの知識を重点的にインプットする。

そして「全社員」には、AIを安全に使いこなすためのリテラシーとリスクへの理解を促す。

この3層への選択と集中が重要です。

2. データ

技術は日進月歩で変わりますが、良質なデータの価値は普遍的です。

短期的なROIが見えにくいため経営判断が必要になりますが、ここに投資できるかが長期的な競争力を左右します。

特に、顧客IDや従業員IDをキーとして、営業活動で得られるようなネット上にはない非構造化データなどを体系的に蓄積する基盤を構築することが不可欠です。何が価値を生むデータなのかを定義することから始めるべきです。

3. ガバナンス

情報セキュリティの担保は当然として、変革が進むと各部署で「野良AIエージェント」が乱立し、コスト増やリスク増大に繋がる「スプロール化」が起こりがちです。かつてのRPAブームで起きたような、管理不能なロボットが無限に増える事態を避けるための統制が必要です。

4. 技術アーキテクチャ

短期的には既存資産を活かし、長期的にはビジネスプロセスそのものをエージェント中心に再設計する「Agent-First Enterprise」を目指します。

これらの基盤を整えながら、企業変革を以下の5ステップで段階的に進めていくことが成功の鍵となります。

- Step 01:リテラシーをつける:まず、経営層自らがAIの可能性と限界を正しく理解します。

- Step 02:ビジョンを描く:AIを活用してどのような事業のあり方を目指すのか、長期的なビジョンを描きます。

- Step 03:Quick Winを実現する:短期間で成果を出せるテーマを選定し、小さな成功体験を積むことで、変革の機運を醸成します。

- Step 04:体制を構築する:プロジェクトを推進するためのコア組織を設置し、必要な権限を与えます。

- Step 05:活用範囲を拡大する:成功体験で得た学びを活かし、ロードマップに従って取り組みを全社に拡大していきます。

重要なのは、無数のプロジェクトを同時進行させるのではなく、経営が「選択と集中」を行い、インパクトの大きいキラーケースを創出することです。

多くの企業では、様々な部署から上がってきた無数の中途半端なプロジェクトが同時進行し、結果として何も大きな変化が生まれないという状況に陥りがちです。

これを打破するためには、経営が「Visionの実現への寄与度」と「実現可能性」という軸で優先順位を明確にし、最もインパクトの大きいキラーケースにリソースを集中投下するという意思決定が不可欠です。

AIエージェントが企業のOSになる時代へ

AI変革は、顧客、社員、そして投資家の三方すべてに良いインパクトをもたらします。顧客には、よりパーソナライズされた迅速なサービスが提供されます。社員は、単純作業やオペレーションから解放され、創造性や共感といった人間ならではの価値創出に集中できるようになり、働きがいと満足度が向上します。そして投資家にとっては、企業が人数規模の制約を超えてスケールするビジネスモデルへと進化することを意味します。

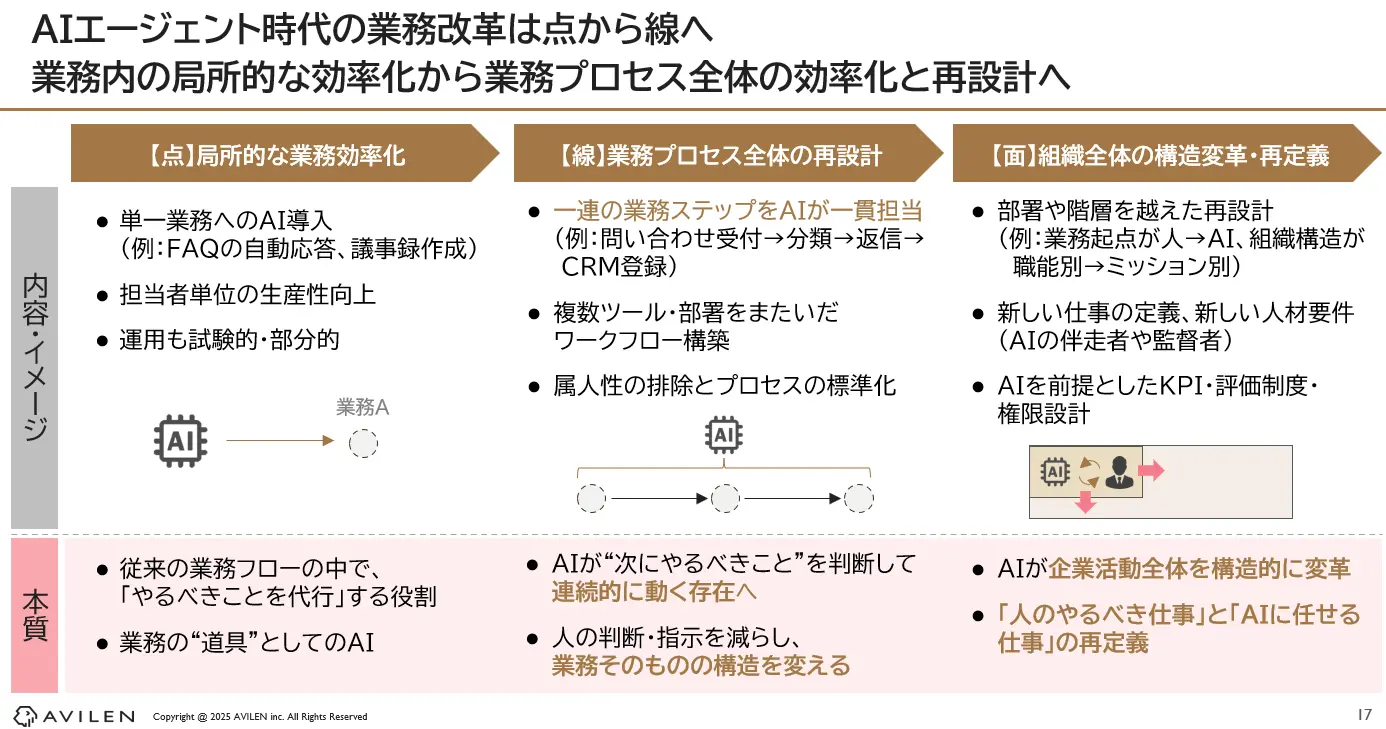

AIエージェントによる業務改革は、「点」から「線」へ、そして「面」へと進化していきます。

最初は議事録作成のような【点】での局所的な効率化から始まります。

次に、問い合わせ対応からCRM登録までの一連のプロセスをAIが担う【線】での業務プロセス全体の再設計へと進みます。

そして最終的には、組織構造そのものや人の役割を再定義する【面】での組織全体の変革へと至るのです。

もはやAIエージェントは、単なる業務効率化ツールではありません。それは、これからの事業運営モデルの礎となる、新たな「企業のOS」です。探索的な実験(PoC)の段階から、事業を変革するフェーズへと舵を切る今こそ、経営陣の決断が次の10年の競争優位を分けるのです。

私たちAVILENは、AIエージェント開発・活用はもちろん、「データ×AI」による経営インパクトの創出と、そのための“真の内製化”を全面的に支援しています。AIトランスフォーメーションの実現に向けたロードマップ策定から、AIシステムの開発、人材・組織開発まで、ぜひ一度ご相談ください。共に「AIが働き、人が価値を創る」新しい経営モデルを築いていきましょう。

記事の筆者

AVILEN編集部

株式会社AVILEN