バックオフィス業務におけるAIエージェント活用 ― よくある疑問と専門家の見解

人手不足やコスト圧力が強まる中、バックオフィス業務においてAIエージェントの導入は急速に注目を集めています。しかし、現場からは「責任はどうなるのか」「ハルシネーション(誤回答)はどの程度起きるのか」「既存システムとどう連携できるのか」といった実務的な疑問も数多く聞かれます。

2025年4月に開催された、AVILENの代表取締役・高橋光太郎によるウェビナー「バーティカルAIエージェントによるバックオフィス業務の自動化革命」では、参加者からAIエージェントの具体的な活用方法、導入における課題、費用対効果など、多岐にわたる活発な質問が寄せられ、その関心の高さが伺えました。

本記事では、このウェビナーで交わされた質疑応答の内容を詳細に整理し、バックオフィス業務におけるAIエージェント活用の「リアル」な視点をご紹介します。

※当ウェビナーは、アーカイブ配信も受け付けております。ご興味ある方は以下からお申込みいただければすぐに視聴可能です。

「バーティカルAIエージェントによるバックオフィス業務の自動化革命」

📢 音声でサクッと理解!

Googleが開発したAI搭載型のリサーチアシスタントツール「NotebookLM」を用いて、本記事の内容をポッドキャスト風にまとめました。

目次

Q&A ― バックオフィス業務におけるAIエージェント活用の疑問

1. AIエージェントの「責任分界点」をどう考えるべきか?

❓Question:

バックオフィス業務の自動化にAIエージェントを使うことには賛成ですが、気になるのは“責任”の所在です。例えば帳票入力などをAIに任せた際、万が一ミスが起きれば誰が責任を負うのか。最終確認は人間が行うルールが必要になるのではと思います。ただ、人の確認作業を残しすぎると効率化の妨げになる恐れもあります。この“責任分界点”について、どのようにお考えでしょうか?

💡Answer:

高橋はまず「業務の再設計」が肝になると指摘しました。AIに任せた場合、どの段階でリスクが生じうるのかを見極め、そのリスクをどこまで許容できるかで人とAIの役割を設計する必要がある、というのです。

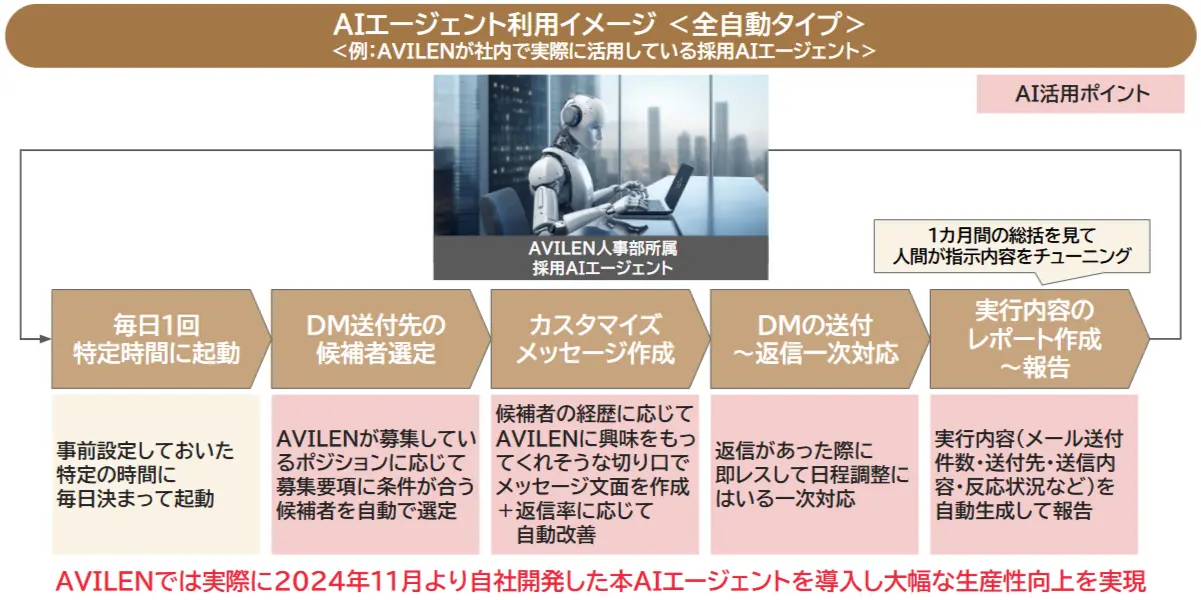

具体例として挙げられたのが、AVILEN社内で実際に活用している採用AIエージェント(下図参照)です。

そのうえで、候補者に送るメッセージには2つのリスクが潜んでいます。

- 「送る相手の誤り」

送るべきでない人に送ってしまう、逆に送るべき人に送らない、といったミスがあり得ます。 - 「内容の誤り」

カスタマイズしたメッセージが不適切で、企業ブランドを毀損してしまうリスクです。

AVILENではまず「AIが人間と同等レベルの判断をできるか」を検証しました。その結果、送信先の誤りはほとんど発生せず、万一誤送信があっても面談でフォローできる程度の影響であると判断。リスクよりも完全自動化による効率化のメリットが大きいため、人間の確認を外したプロセスを採用しました。

一方で、会計業務はそうはいきません。数字の誤りは致命的であり、特に「リスクを取れない領域」です。その場合は、例えばAIが基幹システムに入力した結果をTeamsなどで経理担当者に送信し、「現物と見比べて確認し、承認ボタンを押すだけ」という形にできます。つまりAIが“入力作業”を担い、人間は“最終承認”に絞ることで、精度と効率のバランスを取っていく必要があるのです。

高橋は「重要なのは、リスクをゼロにするのではなく、リスクを許容し得る領域と許容できない領域を分け、適切に人間を介在させること」と強調しました。AIプロセスを設計する際は、効率化と安全性を天秤にかけ、リターンを最大化する業務フローを構築することが鍵だとまとめました。

2. ハルシネーションのリスクは?

❓Question:

生成AIには“ハルシネーション”と呼ばれる誤回答のリスクがありますが、バックオフィス業務の自動化に組み込む場合、どの程度このリスクを考慮すればよいのでしょうか?

💡Answer:

高橋は「端的に数字で示すのは難しい」と前置きした上で、モデルの進化によりリスクは着実に下がってきていると説明しました。最新のGPT-4.1(2025年4月時点)では、前バージョンと比べても誤回答が減り、より実用的になってきています(また、2025年10月時点の最新モデルのGPT-5においても顕著なハルシネーションの抑制がなされています)。しかし「ゼロにはならない」という点は、人間の業務と同じだと指摘します。

重要なのは“ガバナンス設計”です。人間の業務も、過去のミスやインシデントをきっかけに「二重チェック」や「承認プロセス」が導入されてきました。同様に、AIもまず使ってみて「どの程度の誤りが起きるのか」を検証し、それに応じて人間や別のAIを組み合わせた再確認プロセスを組み込むことが必要だと強調しました。

実際に、一部の企業ではAIに一次処理を任せ、別のAIに再確認させる「ガードレールAI」の仕組みを導入している事例もあるとのこと。また、スコープを曖昧にせず、業務領域を絞った形でAIを運用すれば誤回答は大幅に減らせると述べました。

3. 独自の経理システムでもAIエージェントは対応できるのか?

❓Question:

当社の経理システムは業界特化型で、システム自体を変えるのは難しい状況です。将来的に経理業務の全自動化を目指していますが、このような独自システムにもAIエージェントは対応できるのでしょうか?

💡Answer:

高橋は「十分可能」と明言。理想的にはシステムがAPIを公開しており、AIがそこを通じて直接データをやり取りできることが望ましいと説明しました。APIがあれば比較的スムーズに自動化を実現できます。

ただし、APIが閉じられている場合でも実現は不可能ではありません。PC操作を模倣するAIを使えば、人間が操作するのと同じ形でシステムを“外側から”動かすことができるため、データの取得や入力を自動化できます。つまり、システムを丸ごと刷新せずとも「AIでラッピングする」ようなアプローチで突破できるというのです。

さらに高橋は「今後は多くのシステムがAI連携を前提にAPIを公開していく流れになる」と展望を示しました。システム選定の際にはAPI対応の有無が大きな判断材料になる、とも付け加えました。

4. 採用活動でのAIエージェント導入はどこから始めるべき?

❓Question:

採用活動にAIエージェントを導入する場合、最初の一歩はどの業務にフォーカスすると進めやすいでしょうか?また、RPAとの組み合わせは有効でしょうか?

💡Answer:

高橋は「自社の課題によって最適な入り口は異なる」と回答しました。例えばAVILENのようなベンチャー企業は応募が少なく、候補者への直接アプローチが欠かせません。そのため、ダイレクトリクルーティングをAIに任せることで、人事担当者がより戦略的な活動に時間を使えるようにしました。

一方で、大企業では面接数が膨大になり、リードタイムが長引くことが課題となりがちです。その場合はAI面接や候補者データの分析を導入する方が効果的です。さらに、採用後の離職率低下や配置の最適化といった課題に直面する企業では、社内コミュニケーションデータを解析して配置を検討するなど、より高度な活用が適しています。

また、RPAとAIを組み合わせることで「エージェンティックワークフロー」が構築され、応募管理から日程調整、データ入力までをシームレスに自動化できます。高橋は「自社のボトルネックを見極め、AIが得意な領域から取り組むことが成功の鍵」とまとめました。

5. AIに頼ると従業員のスキルは下がらないのか?

❓Question:

AIエージェントによる合理化は理解していますが、従業員の知識や会話力が低下してしまうのではないかと懸念しています。そういった弊害はないのでしょうか?

💡Answer:

高橋は「その可能性はある」と認めつつも、歴史的な例を挙げました。電卓が登場した際、暗算能力の低下が懸念されましたが、結果的に人間はより高度な業務に移行し、生産性を高めてきました。AIも同じで、人間は単純作業ではなく、より戦略的・創造的な役割にシフトすべきだと語りました。

営業の例では、AIが大量のデータから最適な商品を提案できるようになり、人間は顧客との信頼関係構築に専念できます。経理の例では、数値入力ではなく「数値から経営に示唆を与えること」が人間の役割になります。

高橋は「AIと共に働く当たり前を作るためにリスキリングが不可欠」と強調し、DeNAやWorkdayがリスキリングに大規模投資をしている背景にも触れました。AIを導入する企業は、人材の役割を再定義し、人間にしかできない領域を強化する必要があるとまとめました。

6. AIエージェントの定義は?

❓Question:

AIエージェントは、目的達成のために自律的に判断してタスクを実行する“メタ関数”のような存在と考えてよいのでしょうか?それとも、もっと広い概念を含むのでしょうか?

💡Answer:

高橋は「現時点ではその理解でよい」と回答しました。AIエージェントは、与えられた目的に向かって試行錯誤を繰り返しながらタスクを遂行し、成果に近づけていく存在として捉えるのが妥当です。

ただし、完全に自律した“真のAIエージェント”はまだ実用段階にはなく、現状ではRPAなど既存の仕組みと組み合わせた「エージェンティックワークフロー」が現実的な活用方法になります(※)。

一方で「5年後には、真の自律型エージェントが登場する可能性もある」と展望を示しました。AIエージェントは単なる自動化ツールにとどまらず、人と共に働く新しい存在として進化していくとまとめました。

※なお、この発言から半年が経過した2025年10月現在、OpenAIの「ChatGPT Agent」をはじめとする自律実行型エージェントが登場し、AIを取り巻く状況は大きく変化しました。

ユーザーが目的やルールを与えるだけで、AIが自ら情報収集・判断・外部アプリ操作まで行う“半自律型エージェント”がすでに実用段階に入りつつあります。

高橋が当時語った「人と共に働く新しい存在」という構想は、いまや現実のものとなりつつあり、「AIが“共創パートナー”として業務に組み込まれる時代」が始まっています。

【関連記事】高橋監修のもと「AIエージェントとは何か?」を定義も含めて考察・解説した記事はこちらをお読みください。

「AIエージェントとは何か?定義、仕組み、導入メリットから未来予測まで解説」

まとめ

バックオフィス業務におけるAIエージェント活用は、単なる自動化にとどまらず、人とAIの役割分担を再設計するプロセスでもあります。責任分担や精度リスクへの懸念は残るものの、それらを前提に業務設計を行えば、効率化と戦略的価値創出を両立できる可能性は大きいといえます。

「AIが人の仕事を奪う」のではなく、「AIに任せられる領域を増やすことで、人間が本来注力すべき領域に時間を割ける」――。

本Q&Aは、その未来像を具体的に描き出すものとなりました。

※当ウェビナーは、アーカイブ配信も受け付けております。

ご興味ある方は以下からお申込みいただければすぐに視聴可能です。

「バーティカルAIエージェントによるバックオフィス業務の自動化革命」

記事の筆者

株式会社AVILEN マーケター

立命館大学文学部を卒業後、大手地方新聞社、ビジネス系出版社での編集、広告営業職を経てブレインパッドにマーケターとして参画。2020年にDX、データ活用をテーマにしたオウンドメディア『DOORS -BrainPad DX Media-』を編集長/PMとして立ち上げ、グロース。ブランディングとプロモーションを両立したコンテンツマーケティングで成果を上げ、2022年にグループマネジャーに昇進。2025年7月よりAVILENに参画。