AIエージェントとは何か?定義、仕組み、導入メリットから未来予測まで解説

「AIエージェント」という言葉を、最近よく耳にするようになったという方も多いのではないでしょうか。生成AIの普及をきっかけに、多くの企業でAI活用が進む一方、「生成AIでは限界がある」と感じ始めている現場も少なくありません。そこで注目されているのが、“自律的に考え、行動する”AI──AIエージェントです。とはいえ、その定義や仕組み、生成AIとの違いはまだ曖昧なままという方も多いはず。本記事では、企業のAIトランスフォーメーションを多数支援する株式会社AVILENの代表取締役/データサイエンティスト・高橋光太郎氏による監修のもと、AIエージェントの本質と未来を、実例を交えてわかりやすく解説します。

📢 音声でサクッと理解!

Googleが開発したAI搭載型のリサーチアシスタントツール「NotebookLM」を用いて、本記事の内容をポッドキャスト風にまとめました。

「AIエージェントとは何か?」のポイントをまずは耳で押さえたい方は、こちらからどうぞ。

目次

監修者

株式会社AVILEN データサイエンティスト

創業メンバーとしてAVILENに参画し、2021年から代表取締役に。 2023年にAVILENを東証グロースに上場。 東京大学大学院を修了し、機械学習による即時的な津波高予測の研究に従事。 金融データ活用推進協会標準化委員。

AIエージェントとは

AIエージェントをひと言で定義すると、「環境を観測し、環境や自身の目的に基づいて意思決定を行い、行動を実行することで目標達成を目指す、自律的なソフトウェアシステム」です。

言い換えると、AIエージェントの本質は「機械が人間に代わってタスクを代行してくれる」というシンプルな仕組みにあります。単なる情報提供にとどまらず、状況を判断して次のアクションまで実行できる点に特徴があります。

そのタスク実行の流れは以下のように整理できます。

- 目的・目標を把握

- アクションを計画

- 環境を認識

- 行動を実行

- 達成度を評価

- 未達の場合は再計画し、完了まで繰り返す(自動PDCA)

このプロセスを自律的に繰り返すことで、AIエージェントは単発的なタスク処理を超えて、継続的に学習・改善しながら人間の代行者として機能します。

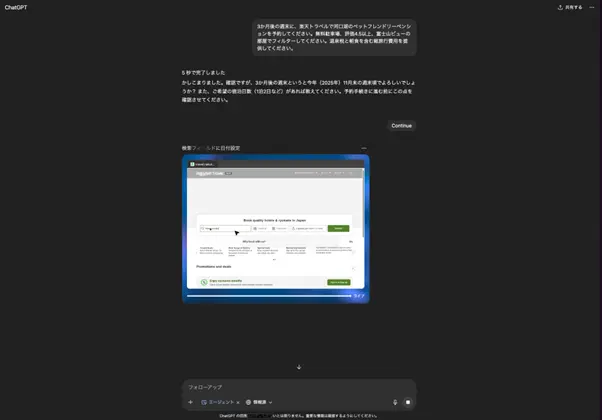

AIエージェントの代表例は、アメリカ・OpenAI社が開発した「ChatGPT Agent」(2025年8月公開)です。これは、従来のオペレーター(指示を解釈する機能)とディープリサーチ(情報収集機能)の能力をさらに進化させ、コードの実行やファイルの処理といった新しい機能と組み合わせたものです。

これにより、従来ではできなかった複雑な作業を、AIがより総合的に解決できるようになりました。単に情報を集めたり、指示を理解するだけでなく、実際に操作を伴う問題解決までできる点が画期的なのです。

「Operator」が登場したときも、その利便性には大きな驚きがありました。例えば、時期や場所など大まかな旅行プランを伝え、予約まで実行してほしいと指示するだけで、AIはその意図を瞬時に理解し、関連する宿泊サイトを立ち上げます。そしてユーザーの好みに合いそうな宿を一覧化し、比較検討を促します。気に入った宿が見つかれば「予約しますか?」と次の行動につなげてくれる。これは、ユーザーの意図を正確に理解し、それに基づいた一連の行動を自律的に実行する能力の萌芽といえます。

以下は、某大手宿泊予約サイトでの予約までをChatGPT Agentにて実行している様子です。

AIエージェントとRPAの差

「自動的にタスクを代行するツール」と聞いて、まず思い浮かぶのはRPA(Robotic Process Automation)でしょう。ただしRPAでは、タスクを完全に言語化して定義する必要があります。これに対しAIエージェントは、LLM(大規模言語モデル)を活用することで、曖昧な指示でも自律的に目的達成まで進められる点が大きな違いです。

以下、それぞれの違いをもう少し掘り下げてみましょう。

RPAの場合

状況:営業事務が毎月、顧客データをCRMから取り出し、Excelで集計して上司に送る作業を自動化したい。

指示:

- 「ログイン画面でIDとパスワードを入力」

- 「顧客リストをCSVでダウンロード」

- 「ExcelのセルA1に『売上』と入力」

- 「B列に金額をコピー」

…といったように、すべての操作を逐一定義する必要があります。

特徴:ルール通りにしか動けないため、想定外のデータ形式やシステム変更があると止まってしまいます。

AIエージェントの場合

状況:上司が営業チームに「今月の売上を分析して、伸びている顧客セグメントをグラフにして教えて」と依頼する。

指示への対応:

- AIエージェントは曖昧な依頼を理解。

- 必要に応じてCRMからデータを取得し、前処理を実行。

- 売上推移を分析し、顧客セグメントをクラスタリングして伸びている層を特定。

- グラフと簡潔な要約を自動でレポート化。

特徴:指示が大まかでも、自ら手順を設計して目的達成まで実行。環境変化にも柔軟に対応可能。

AIエージェントの分類

AIエージェントにはさまざまな分類がありますが、ビジネスや価値創造の観点から見ると、その細かな種類分けはあまり重要ではありません。

実際のシステムは単独で構成されることは少なく、シンプルなものと複雑なものを組み合わせたり、RPAと連携して使われたりするケースが多いのが実情です。

また、AIは常に正しい答えを出すわけではないため、致命的なミスを避けるには人間によるチェックが欠かせません。そのため、AIエージェント活用のポイントは「どこまでを自動化するか」にあり、「ルールベース型」「完全自律型」「ハイブリッド型」の3つに区分する程度で十分だと考えられます。

AIエージェントが注目される理由

①AIエージェントを支えるLLMの発展に関わるニュース

AI分野の進化は目覚ましく、昨年は「OpenAI o1」のような画期的なAIの登場が話題となりました。それに続き、現在では「GPT-5」のようなさらに高性能なモデルが開発され、その能力は飛躍的に向上しています。

さらに驚くべきは、「GPT-OSS」というオープンソースのLLMの登場です。これは、かつての「o3レベル」のAI、つまり一世代前の高性能なLLMが、完全にオープンソースの形で公開されたことを意味します。この出来事は、AI開発の民主化を加速させ、世界中の開発者が高度なAI技術にアクセスし、自由に研究・開発を行えるようになるという、AI業界に大きな衝撃を与えました。

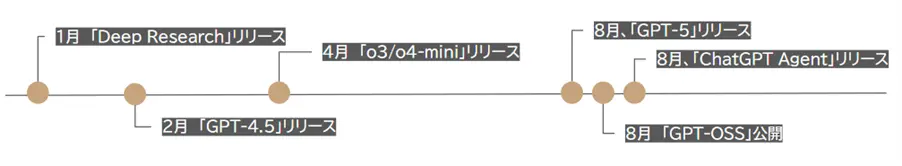

上図は、2025年におけるアメリカ・OpenAI社の技術進化の主な変遷を表したものですが、中国のDeepSeekがモデルの完全OSS化、Manusが自律エージェントを実現するなど、その動きは多岐にわたります。

さらに、欧州のMistralは超高速AIを、インドのKrutiは多言語エージェントを展開。世界中でAIの進化が同時多発的に加速しています。

人間が企業内で社員IDを保有するのと同様に、AIもIDを持つようになります。そして、AIエージェントの数が人間を圧倒的に上回る世界が必ず到来します。AIを前提としたプロセスやビジネスの変化により、これまでの顧客体験、仕事の進め方、そして生産性とは全く異なる世界が実現されるのではないでしょうか。

②深刻化する日本の労働力不足

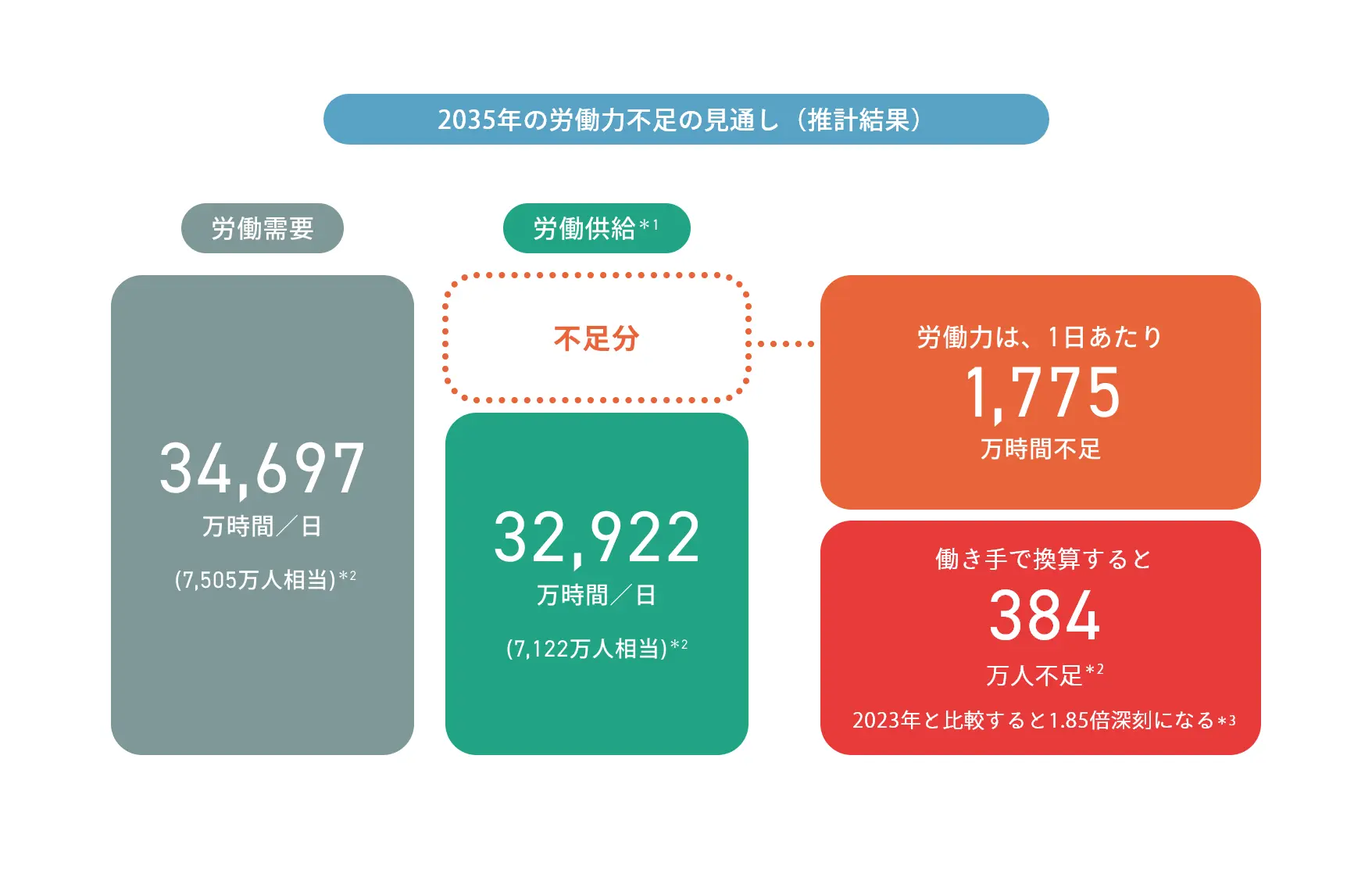

上記で引用したパーソル総合研究所の「労働市場の未来推計2035」が示すように、日本では労働人口の減少が喫緊の課題となっています。

特に2030年には384万人もの労働供給が不足すると予測されており、この不足を補うためにはAIエージェントのような技術の活用が不可欠となります。AIエージェントは、人間が担っているタスクを自律的に実行することで、限られた労働力でも高い生産性を維持し、社会活動を円滑に進める上で「新たな労働力」として重要な役割を果たすでしょう。

③AIエージェントの台頭による不安増長

一方で、AIエージェントの台頭を不安に思っている人も多いかもしれません。近年のアメリカでは、実際に「AIを理由とした人員削減」が数字として現れてきています。

アメリカの調査会社 Challenger, Gray & Christmas(CGC)のデータによると、2025年1〜7月の米国企業による人員削減計画は累計806,383人に達し、その中で「技術更新(Technological Updates)」が原因とされるものが20,219人、うちAIを明確な理由とした削減は10,375人に上ります。一方、7月単月では削減計画が62,075人と急増し、前年同月の約25,900人から大幅増加。過去10年間の7月としては2020年のコロナ禍に次ぐ多さでした。

削減の背景には、特にテクノロジー企業でのAI導入や、トランプ政権による関税対応があり、自動車業界や小売業にも波及しています。インテルは従業員全体の15%を削減する計画を、マイクロソフトも第2弾として約9,000人の削減に踏み切っています(参考:「米企業の人員削減計画が急増、AI導入とトランプ関税が要因-調査」、Bloomberg)。

こうした情勢をふまえると、AIエージェントが確かに“新たな労働力”として注目されているものの、その導入の多くは「コスト削減」「業務再編」と密接に絡んでおり、AIそのものが雇用を奪っているというよりは、「AIを口実にした構造的な削減」が進行している面も否めません。

実際、AIによってなくなる仕事がありますが、人間が活躍する場は減りません。むしろ増えることさえあるのではないでしょうか。

しかし、それは「人間の活躍の場が減る」こととイコールではありません。むしろ、人間にしかできない仕事が浮き彫りになり、新たな役割や価値創出のチャンスが広がっているのです。

- クリエイティブ職のケース

広告や企画の現場では、AIがキャッチコピーやビジュアル案を大量に生み出すようになりました。これにより、人間はゼロからアイデアを生み出す負担が減り、より「感情を動かすストーリー作り」や「ブランド体験の設計」といった、創造性が問われる部分に集中できるようになります。

- 医療のケース

診断支援AIがレントゲンやMRIの画像を解析し、異常値を検出することはすでに実用段階にあります。しかし、診断結果をどう伝えるか、患者の不安にどう寄り添うかは、AIにはできません。医師や看護師は「診断精度+人間的ケア」を両立させることで、以前よりも高い価値を提供できるのです。

- 営業のケース

営業活動でも、AIがリード情報の収集や資料作成を自動化するようになりました。人間の営業担当者は、商談において顧客との信頼関係を築くことに専念でき、これまで以上に本質的な価値を発揮できるようになっています。

※【「営業×AI」に関するコンテンツ】【高橋登壇ウェビナー(アーカイブ版)】営業革新AIエージェントで業務を加速させる方法

上記はあくまで一例です。AIは確かに一部の仕事を代替します。しかし、それによって人間は「より人間らしい仕事」に集中できる環境を得ることになります。

AIと人間が役割を分担することで、新しい仕事や価値創出の場はむしろ増えていく──。これこそが、AI時代における働き方の進化なのです。

AIエージェントの主な事例

ここまでAIエージェントの概要や特徴を紹介してきましたが、実際にはどのような業務で活用されているのでしょうか。現状では、システムとの完全な接続までは至っていないケースもありますが、それでも一定の効果を上げています。これらの取り組みが点から線、そして面へと広がっていくことで、圧倒的なインパクトが期待されます。

以下、AVILENが支援した事例をいくつか紹介します。

①大手金融機関(CS):金融商品などの問い合わせ窓口をAIエージェントが対応

AIオペレーターによって、ログイン手続きや金融商品等の一般的な内容に関する電話問い合わせに対応。タスクを高速かつ正確に処理し、リアルタイムで金融商品の情報提供や信頼性の高い事務手続きの案内を実現しました。

②食品(荷受/調達):受発注業務における帳票処理業務をAIエージェントで自動化

FAXなどで送られてきた注文書や発注書を自動で読み取り、基幹システムに入力。活字だけでなく手書き文字も高精度で認識し、これまで困難だった業務の自動化を実現。

③IT(人事):ダイレクトリクルーティング業務をAIエージェントで自動化

採用活動におけるダイレクトリクルーティングを自動化。候補者選定からカスタムメッセージ作成・送信までを行い、その結果をTeamsやSlackでレポート化して送信します。

④IT(営業):営業の議事録作成とSFAツールへの登録を自動化

営業支援AIエージェントが議事録を自動作成し、SFAツールに連携。営業の工数削減とともに、これまで蓄積が不十分だった顧客データの登録・活用を促進。

⑤IT(IR):決算説明会の英語レポーティング自動化

Zoomの開催リンクを登録するだけで、決算説明会終了直後に英語レポートが生成される仕組みを構築。 これにより、従来オペレーションにおける人件費削減を実現しました。

【関連ページ】AIエージェントでビジネスプロセスを丸ごと自動化

AIエージェントの導入

メリット

AIエージェントの導入は、企業に多岐にわたる恩恵をもたらします。主に以下の3つの視点から、その効果を明確にすることができます。

①ユーザー体験(UX)の劇的な向上

AIエージェントは、顧客体験を飛躍的に向上させます。AIが定型的な問い合わせ対応や予約処理を担うことで、従業員はより複雑で個別性の高い顧客対応に集中できます。これにより、顧客は迅速かつ的確なサポートを受けられるだけでなく、パーソナライズされたサービスを通じて高い満足度と感動を覚えるでしょう。これは、顧客との長期的な関係性を築き、ロイヤルティを高める上で不可欠な要素です。

②企業視点:売上向上、コスト削減、そしてシンプルな管理体制

企業にとってAIエージェントの導入は、売上増加とコスト削減を同時に実現します。AIエージェントは24時間365日稼働し、人件費や残業代を大幅に削減します。また、複数の従業員が担当していた業務をAIが代替することで、組織内の管理が簡素化され、経営資源をより戦略的な分野に集中させることが可能になります。これにより、企業の競争力は格段に向上します。

③従業員体験(EX)の向上と創造性の開花

AIエージェントは、従業員体験(EX)の向上にも貢献します。反復的で単調な作業から解放された従業員は、より創造的でやりがいのある業務に時間を割くことができます。顧客の課題解決のための深い思考や、新しい商品・サービスの開発など、人間ならではの付加価値の高い業務に集中することで、従業員のモチベーションとエンゲージメントが高まり、結果として生産性向上にもつながります。

決して魔法の杖ではない

「AIエージェント」という言葉を聞くと、まるでAIが導入から運用まで、すべての準備を自動でやってくれるかのように錯覚する人も少なくありませんが、大きな誤解です。

さらに、AIエージェントは単独で価値を生み出すものではないという認識も重要です。AIエージェントはあくまでツールであり、他のシステムやデータ、人間のオペレーションと連携して初めて真価を発揮します。単体で導入しても、期待するような成果は得られないでしょう。

AIエージェントを導入する目的は、人間の活動を支援し、人間の生産性を向上させることであり、AI自体が自律的に価値を創造するわけではないという本質を常に心に留めておく必要があります。AIエージェントは強力なアシスタントですが、その力を最大限に引き出すためには、人間の主体的な関与と戦略的な活用が不可欠なのです。

ポイント①:AIの特性を生かしたプロセスの再設計

LLMは原理的にアウトプットが揺らぐ性質を持っており、その特性を理解して活用する必要があります。また、人間が得意とするあらゆることを代替できるわけでもありません。

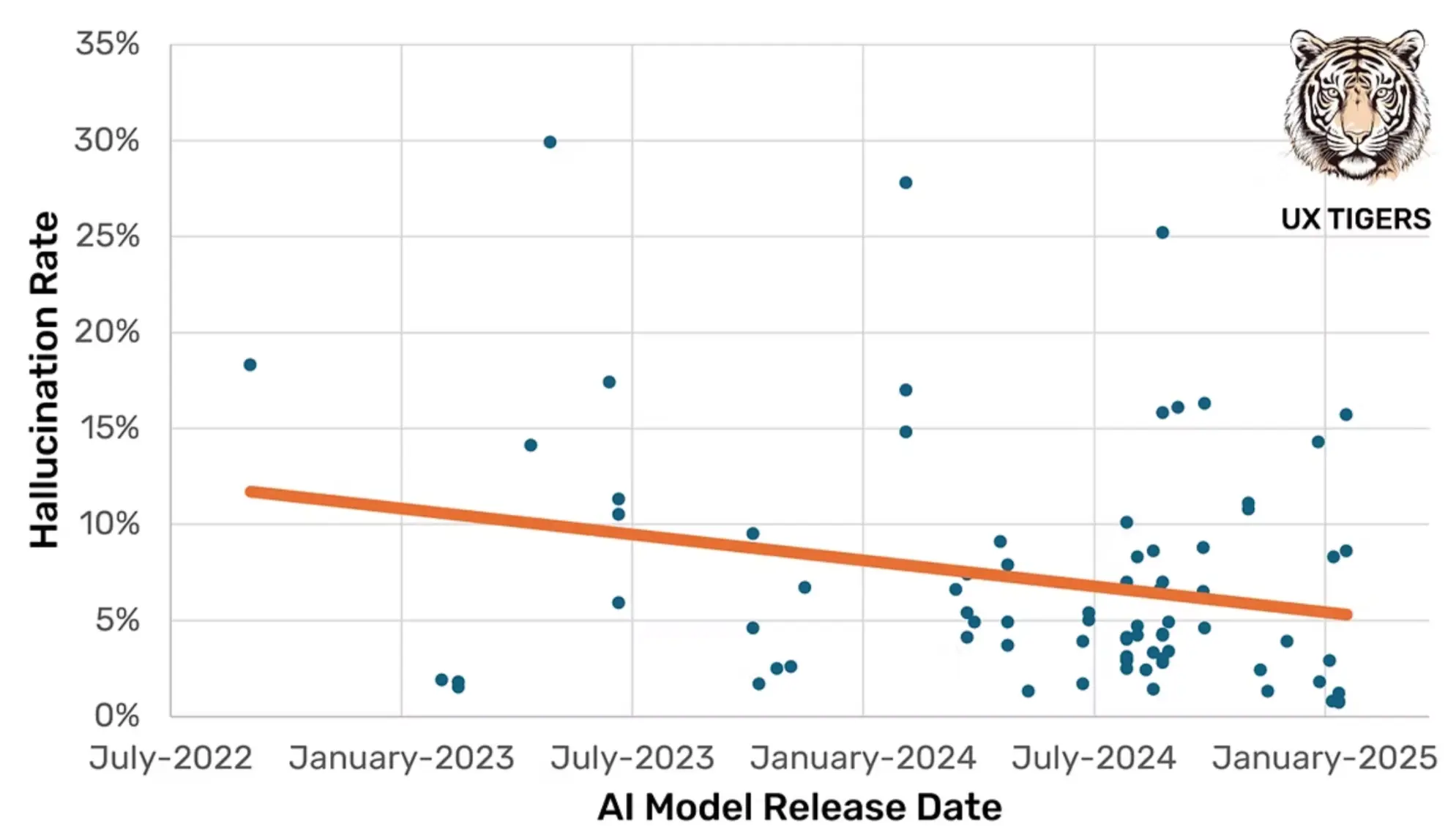

ハルシネーション(事実に基づかない回答)は以前より大幅に減少しており、今後も減っていくことは間違いないでしょう。一方で完全にゼロになることはありません。

上図はAIモデルの規模(パラメータ数)とハルシネーションの関係を示したものです。モデルを大きくすればハルシネーションは確かに減るが、完全になくなるわけではないことがわかります(参考:「AI Hallucinations on the Decline」、UX Tigers)

しかし、この特性をもって「だから使えない」と判断してしまうのは、あまりにもったいないことです。実際、生成AIを 「従来の仕組みを置き換えるツール」 として捉える人もいれば、 「従来には存在しなかった新しいツール」 として理解する人もいます。前者の視点だけに縛られると「代替にならない=ダメだ」という結論に至ってしまいますが、本質はそこではありません。

生成AIやAIエージェントは人間のあらゆる能力を完全に代替できるわけではありません。これは「ワープロと手書き」の関係に少し似ています。手書きには、ちょっとしたメモや署名、感情を込めて伝えるといった、人間ならではの価値が残ります。しかし、ほとんどの文書作成はワープロを使った方が効率的で、正確性も高い。そしてさらに、修正・コピー&ペースト・検索・共同編集といった、手書きでは不可能だった全く新しい価値を生み出しました。

つまり「手書きの代替」としては限定的でも、ワープロは人間の仕事や生活に大きな変化をもたらしたのです。同様に、生成AIも「既存のやり方を置き換える」ことにとどまらず、「これまで存在しなかった価値を創り出す」点にこそ本質があります。

AIエージェントを活用して「部分的な効率化」だけを目指しても、得られる効果は限定的です。真のインパクトは、既存の仕組みそのものをAI前提で再設計することによって初めて生まれます。

これは、DX(デジタルトランスフォーメーション)が単なるデジタルツール導入ではなく、業務やビジネスモデルそのものを構造的に変革することで巨大なリターンを生み出したのと同じです。

ポイント②:データと人材に投資し、AI前提のプロセスを築く

AI時代において、企業が最も大きなリターンを得られる投資は 「データ」と「人材」、そしてそれらを最大限に活かす AI前提のプロセス設計 です。

- データ投資:AIの精度や活用範囲は、データの「質」と「量」に大きく依存します。整備されたデータ基盤は、新しい価値創出の源泉となります。

- 人材投資:AIを使いこなし、業務や戦略を再設計できる人材が不可欠です。技術理解だけでなく、業務知識との掛け合わせが競争力を左右します。

- プロセス投資:従来のやり方にAIを「付け足す」のではなく、AIを前提に業務プロセスそのものを再設計することが、圧倒的な生産性向上を実現します。

こうした投資が三位一体となったとき、AIエージェントの真の力が発揮されます。

※このテーマの詳細については、また別の機会に触れたいと思います!

AIエージェントの仕組み

ここからは、AIエージェントの仕組みや構成について解説します。これまでと比べ少し難しい内容になりますが、お付き合いください。

生成AIとの違い

しばしば「AIエージェントと生成AIの違い」が話題になりますが、実はこの比較は原理的にはナンセンスだと考えます。AIエージェントは、AIなどを組み込み、自律的にタスクを完結させるソフトウェア全般を指すのに対し、生成AI(LLM)はその内部で利用されるAIモデルの一種に過ぎません。つまり両者は「車」と「エンジン」のような関係であり、並列に比較すべきものではありません。

しかし、ユーザー視点では両者が似たような“ツール”として認識されがちです。特に、ChatGPTのようにLLMを利用したアプリケーションがエージェント的な機能を持つ場合、関係性がさらに複雑に見えます。新しいサービスや名称が次々登場することで、混乱が広がりやすいのです。

この混乱を解消するには、LLM・アプリケーション(ChatGPTなど)・AIエージェントの関係性を整理することが有効でしょう。

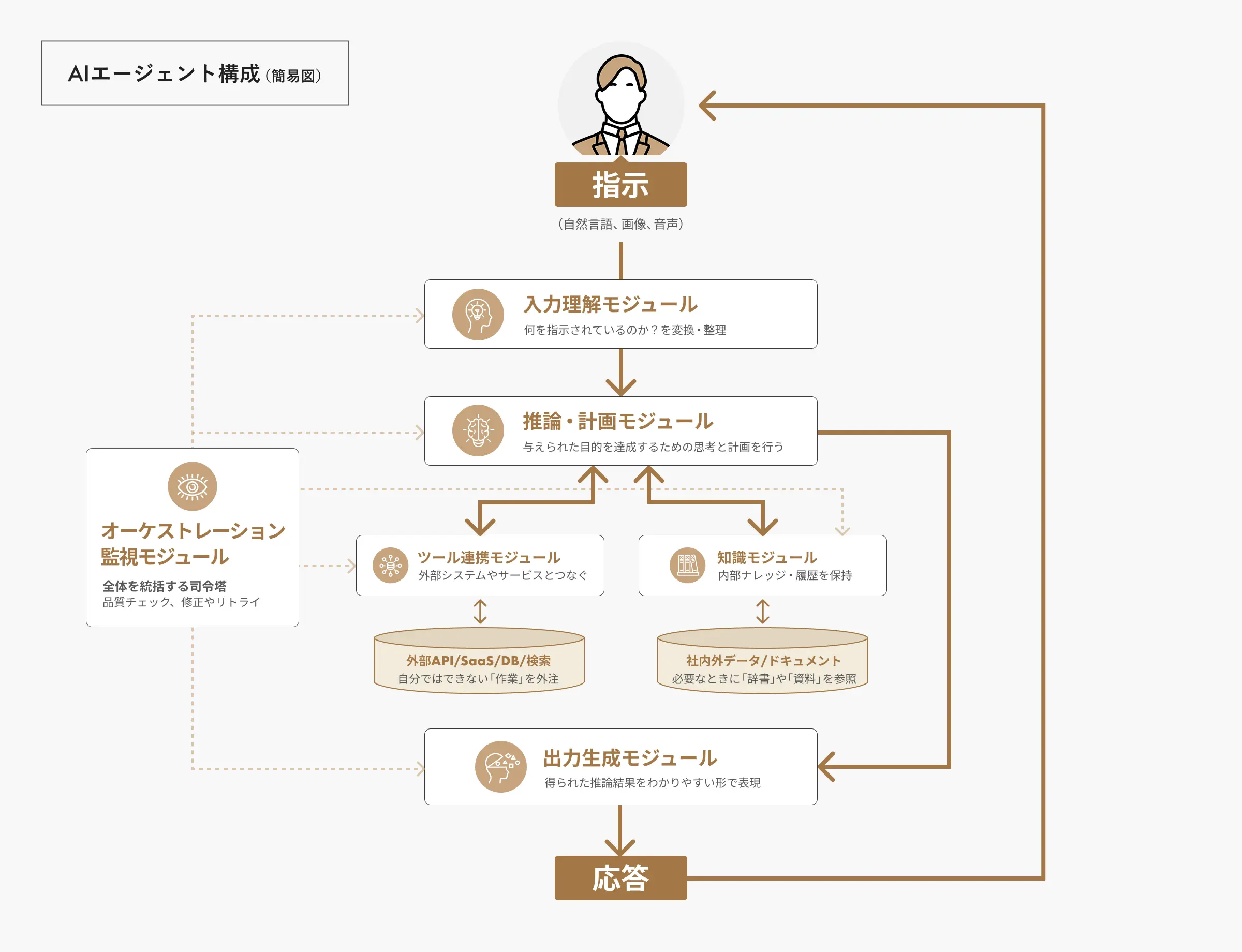

AIエージェントの構成

AIエージェントはいくつかのモジュール群で構成されています。これはあくまで概念モデルであり、実装や名称はプラットフォームやアーキテクチャによって異なりますが、基本的な仕組みは共通しています。

1. 入力理解モジュール(Input Understanding Layer)

ユーザーからの入力を理解する役割を担います。

- 自然言語理解(NLU):入力文を意味的に解析し、意図(インテント)や必要な情報(エンティティ)を抽出。

- コンテキスト管理:会話履歴やセッション状態を保持し、文脈を途切れさせない。

- マルチモーダル解析:必要に応じて画像・音声・動画・構造化データなど、テキスト以外の入力にも対応。

2. 推論・計画モジュール(Reasoning & Planning Layer)

与えられた目的を達成するための思考と計画を行います。

- チェーン・オブ・ソート推論(CoT):複雑な課題をステップごとに分解して解決。

- タスク分解:目的達成に必要なサブタスクを洗い出し、順序立てて計画を作成。

- 意思決定エンジン:複数の選択肢がある場合、最適な方法を判断。

3. ツール連携モジュール(Tool & API Integration Layer)

外部システムやサービスとつなぐ部分です。

- 外部API呼び出し:検索エンジン、社内DB、SaaS、計算エンジンなどと連携。

- プラグイン/拡張機能:翻訳・要約・レポート生成・データ分析など、特定タスク向けの機能を追加。

- アクション実行エンジン:計画に基づき、外部サービスや内部関数を実際に実行。

4. 知識モジュール(Knowledge & Memory Layer)

情報の保持と参照を担います。

- 長期メモリ:ユーザーやドメイン固有の知識、過去のやり取りを保存。

- 短期メモリ:セッション中の会話履歴や中間計算結果を保持。

- 知識ベース検索:社内外のデータから必要な情報を素早く引き出す。

5. 出力生成モジュール(Response Generation Layer)

得られた推論結果をわかりやすい形で表現します。

- 自然言語生成(NLG):推論結果を自然な文章に変換。

- マルチモーダル出力:表・図・グラフ・UIコンポーネントなどを生成。

- スタイル最適化:ユーザーの好みに合わせてトーンやフォーマットを調整。

6. オーケストレーション・監視モジュール(Orchestration & Control Layer)

全体を統括し、安全かつ効率的に動かす司令塔です。

- フロー制御:各モジュールの順序、条件分岐、並列処理を管理。

- 安全性・制約チェック:不適切なコンテンツやポリシー違反を検知・除外。

- パフォーマンス監視:応答時間、API利用量、成功率などをトラッキング。

このように、モジュール間の再生成ループを通してAIエージェントは必要に応じて処理を巻き戻し、再実行します。

- 出力モジュールだけをやり直すケース(頻度高)

- 例:文法ミス、フォーマット違反、文体調整など。

- 理由:推論内容は正しいが、表現や形式だけ直せばよい場合。

- 推論・計画モジュールからやり直すケース(重要)

- 例:事実誤認、計算ミス、情報不足、論理の飛躍。

- 理由:出力修正だけでは不十分で、思考プロセスそのものをやり直す必要がある場合。

どこまで戻すかは、オーケストレーション・監視モジュールがエラーの種類を判断して制御します。

インターネットやアプリケーションの「ファーストユーザー」がAIエージェントになる時代はもうすぐ

最近、自分自身も「ググる(Googleで検索する)」より「ジピる(ChatGPTで調べる)」ことが増えてきました。実際に会う人たちの中にも、同じような傾向が広がっていると感じます。

GPTがブラウザとつながったとき、「検索するよりもAIを経由したほうが効率的だ」と直感的に感じた方も多かったのではないかと思います。検索では自分で複数のページを見て解釈しながら情報を組み立てる必要がありますが、AIは直接「解」を返してくれるからです。

ChatGPTやGeminiの「Deep Research」機能を使ったことがある方も多いでしょう。膨大な数のウェブサイトを横断的に読み込み、与えた質問に対して要点をまとめて返してくれる。その処理量は、自分一人で行う調査の何千倍にも匹敵します。実際、AIが私に代わって閲覧しているウェブサイト数は、自分自身のアクセス数の1000倍以上にのぼっています。

さらに、Anthropic社が2024年11月25日に発表した Model Context Protocol(MCP) は、オープン標準・オープンソースの仕組みを通じて世界を変えるうねりを生み出そうとしています。MCPとは、大規模言語モデルが外部のデータやツールと安全かつ標準的にやり取りするための共通プロトコルで、語弊を恐れず言うと「AIのためのUSB規格」と表現できます。

多くのパソコンにUSBポートが搭載され、ディスプレイや周辺機器と自在につながるようになったのと同じように、多くのシステムがMCPを備えることで、あらゆるAIと接続できる未来が見えてきます。

これまでは、AIエージェントの多くが「ブラウザ操作」「ウェブサイト閲覧」「スプレッドシート操作」程度にとどまっていました。しかし、MCPなどの仕組みが普及すれば、ウェブサイトに限らず、あらゆるアプリケーションを横断的に操作できるようになるのです。

そうなれば、「ググるからジピる」に留まらない、AIエージェント活用のシフトはますます加速します。WebサイトのアクセスがAIによるものに置き換わりつつある今、近い将来、インターネットのユーザーは人間よりもAIエージェントの方が多数派になるのではないでしょうか。

まとめ

本記事では、AIエージェントの定義からその仕組み、RPAとの違い、注目される背景、導入メリット、そして具体的な事例までを解説しました。AIエージェントは、単なる業務効率化ツールに留まらず、人間の能力を拡張し、新たな価値創造を可能にする存在です。労働力不足という社会課題の解決に貢献し、人間の創造性を最大限に引き出す「新しい労働力」として、ビジネスプロセス全体をAI前提で再設計する「DX」の次なる潮流を担うでしょう。

AIエージェントの導入は、企業の競争力強化と持続的成長の鍵を握る、まさに今、注目すべき戦略的な一歩と言えるでしょう。

▼AIエージェントについて、より詳しく学びたい方は以下コンテンツも参照ください。

記事の筆者

株式会社AVILEN マーケター

立命館大学文学部を卒業後、大手地方新聞社、ビジネス系出版社での編集、広告営業職を経てブレインパッドにマーケターとして参画。2020年にDX、データ活用をテーマにしたオウンドメディア『DOORS -BrainPad DX Media-』を編集長/PMとして立ち上げ、グロース。ブランディングとプロモーションを両立したコンテンツマーケティングで成果を上げ、2022年にグループマネジャーに昇進。2025年7月よりAVILENに参画。